摘 要:

市政道路作为城市交通系统的核心基础,其路基结构长期承受车流荷载与环境扰动,尤其是在多重工程与地质因素共同作用下易出现不均匀沉降问题,导致路面裂损、结构错台与附属设施失效。本文围绕沉降问题展开系统溯源,从结构表现入手明确成因层次,并提出分项质量改进措施,构建面向沉降控制的工程应对路径,进而增强市政道路结构稳定性与工程可靠性。

关键词 :市政道路;路基沉降;结构缺陷;溯源分析;质量控制与改进

复杂地质条件与施工差异的影响下,市政道路路基结构易发生不均匀沉降,诱发一系列路面裂缝、附属设施错位等工程病害。随着城市交通负荷加大与基础设施老化加剧,沉降问题日益频发,已成为制约道路工程质量与安全运行的重要技术难题,亟须从工程实践中识别成因、优化应对路径。

1 不均匀沉降引发的典型路基瑕疵表现

1.1 局部沉降导致的路面结构变形现象

市政道路服役过程中,不均匀沉降会直接破坏路面结构的完整性与连续性,具体表现为局部区域出现明显的凹陷、拱起、错台、纵横裂缝及网状龟裂等多种结构形态异常,这些变形现象通常沿道路纵向或横向扩展,呈现集中分布和结构渐变特征,严重时会造成路面结构层脱空或压密区上拱,导致表面沥青层鼓胀、边缘翘曲、路面断裂等一系列结构不协调现象,进而影响行车稳定性与舒适性。在变形区域内部,可见材料接缝处开裂或连接段结构拉裂,进而诱发结构层间错动,产生不同方向的错台高差和轮迹凹陷。

1.2 沉降差引起的附属构筑物功能失调

不均匀沉降在道路构造体系中既体现在路面层破坏,还广泛表现于与路面相连的附属构筑物之间产生高差错位与连接破损等现象,主要包括检查井盖翘起、下沉,雨水口周边结构裂缝扩展、井体结构歪斜、支架局部断裂等形式,典型表现为构筑物周围出现空鼓脱空、路面与井盖形成明显高差、集水区域沉陷塌边等功能失调问题。部分区域还出现井周沥青层剥离、接缝线断裂、盖板移位后露出井口边缘,造成结构局部凸起或陷落,在大型交通荷载频繁通过的道路中尤为突出。

1.3 不均匀沉降对道路使用安全性的影响

不均匀沉降对道路使用安全性构成持续性威胁,其典型表现为车辆在沉降区域行驶过程中因路面纵坡突变、结构错台及横向高差等问题产生跳车、侧偏、颠簸等异常行驶状态,在夜间或恶劣天气条件下容易引发刹车失控、转向偏移和交通事故。同时,沉降区域由于表面不平,常在雨后形成积水带,掩盖下陷路段,降低驾驶员判断能力,从而增加通行风险。高频荷载作用下,沉降段路面常出现轮迹加深、结构挤压区扩展等动态反馈迹象,导致行车轨迹受限、控制力下降,尤其在弯道、坡段或交叉口区域表现更为明显。

2 瑕疵成因的分层溯源分析

2.1 施工压实度差异形成的初期沉降隐患

市政道路施工过程中,路基压实度控制作为关键工序,直接决定填土结构的初始强度和稳定性,而初期沉降问题常源于不同施工区段间压实参数存在差异所导致的局部应力集中和压缩变形不同步现象。压实过程中,施工单位常因作业面宽度大、施工进度受限或压实设备布设不足,导致部分区域压实遍数不足、振动频率不一致、碾压轨迹重叠率偏低,进而形成压实质量不均,致使路基各层干密度和含水率分布呈现空间差异。当压实度低于设计标准或局部出现压实盲区时,该区域填料颗粒排列疏松、孔隙率高,结构自重和车辆荷载作用下容易发生快速压缩,形成明显初期沉降。同时,不同施工时段内的天气条件亦影响压实质量,高温天气易造成水分蒸发快,土体含水率偏低,碾压后难以达到理想密实度,而降雨时段易导致土体含水率超标,碾压后易形成表面密实、内部空洞的“假密实”结构,埋下后期沉降隐患。

2.2 土层结构与承载差异引发的渐进沉降

市政道路下的地基土层结构复杂多样,常由黏土、粉土、砂土或回填杂填土等多种土性材料组合而成。不同类型土层在压缩性能、孔隙比、天然含水率与结构完整性方面存在明显差异,这种地质非均质性导致道路结构在长期静荷载与循环动荷载作用下出现沉降响应差异,形成渐进型沉降过程。具体而言,高压缩性或湿陷性土层在持续应力作用下会发生孔隙压缩与结构重排,使得该层发生延时变形,而其上部结构因支撑刚度降低发生向下沉陷。若某一路段横向穿越两个或多个不同承载能力不同的土层区域,且其界面处地基反应刚度差异明显,则上部结构在应力分布过程中将产生不均衡沉降,逐步形成纵向错台或整体拱形变形趋势。尤其是在存在未处理的软弱夹层或历史回填土时,因其天然沉积或堆填工艺不规范,常具有结构松散、含水率高、抗剪强度低等特征,难以形成稳定支撑力,逐步发生剪切变形与沉降收缩。此外,多层土结构中若夹有饱和粉土层,该层在荷载长期作用下会因排水固结滞后而延迟产生沉降,形成时间跨度较长、幅值稳定增长的渐进性沉降,尤以车辆荷载反复作用区最为明显 [1]。

2.3 地下水位波动与排水系统缺陷的干扰作用

地下水条件与排水系统状态是影响路基结构稳定性的关键水文环境因素,其作用过程常表现为地基承载力削弱、孔压异常上升与土体结构失稳等现象,进而诱发不均匀沉降的发生。降雨强度大或地表径流集中时,道路沿线如排水系统设计布设不合理、渗排不畅或管道接口密封性能差,易导致地表水沿路面裂缝、边缘缝隙等渗入填土内部,使填土含水率急剧上升,基土中有效应力变化,一旦地下水位抬升至接近地表时,地基土趋于饱和状态,孔隙水压力上升,减弱土体对荷载的支撑作用,使局部区域进入临界状态,尤其是在车辆荷载或动应力扰动下更容易产生不规则变形与差异沉降。多层填土中,底层存在高含水率粉质黏土或淤泥质土层,受地下水长期浸泡或排水不畅影响,该层易出现流塑化趋势,进一步降低结构整体抗沉降能力。此外,雨水口、检查井、侧沟等附属排水设施若发生老化破损或功能衰退,在强降雨集中期可能引发局部水头累积与侵蚀作用,加剧基础局部土体流失、挤压变形等问题,造成结构下沉范围扩大、下沉深度加剧,进而形成典型的不均匀沉降扩展通道。

3 面向成因的分项质量改进方法

3.1 精细压实控制技术提升路基密实度稳定性

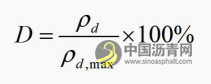

为应对施工阶段压实质量差异造成的不均匀沉降风险,应构建以目标干密度控制、含水率调节和压实能量反馈为核心的精细化压实控制体系,在施工组织中明确分层压实厚度、机械配置及碾压遍数等具体技术参数。压实作业宜采用高频双钢轮振动压路机,并配备智能压实监测系统,借助 GPS 定位与振动模量传感器获取各压实区段的密实度分布图,进而在碾压过程中实时评估回弹模量与干密度趋势,及时发现压实盲区与低效区。施工应将每层填料厚度控制在不超过 20cm,填前对土料进行筛分并将含水率控制在 ±2% 范围内。干密度控制可采用以下公式确定是否满足压实要求:

其 中,ρd 为 实 测 干 密 度,ρd,max 为击实试验确定的最大干密度,压实度 D 应不低于设计标准95%。在边缘、转角、沟槽回填等难压区域,应配置小型振动夯、打夯机等设备进行专项补压,并在压实完成后对全段进行平整度与密实度抽检,随后利用核子密度仪与 K30 触探设备测量压实均匀性指标。施工单位应建立压实施工台账制度,对每日压实参数与检测数据进行汇总归档,并在交接验收前对关键区段进行密实度二次复核,形成全过程可追溯的压实质量控制机制,从而有效提升路基密实度的一致性和整体稳定性。

3.2 地基改良与复合处理提升承载协调性

为解决由地基土体结构不均、力学性能差异引发的承载不协调问题,应根据地勘报告对地基处理区域进行分区设计,采用不同形式的地基改良与复合处理工艺,强化承载能力并协调变形响应。对于填土层厚度超过 3 米或存在软弱夹层的区域,可优先采用 CFG桩复合地基,设计桩长不小于地基影响层厚度的 1.2 倍,桩距控制在1.2 ~ 1.5 米,桩顶应与级配碎石过渡层连接并形成荷载扩散平台,保证桩土协同受力。在粉质黏土或饱和软土区域,可采用粉喷桩或水泥搅拌桩加固,结合复压型分层填筑措施提升整体抗压模量,一旦地基中存在高差断层或非承载杂填带,应采用强夯法处理,设计夯击能量不小于 3000kN·m,布点密度应覆盖全部非结构填层区域,夯击结束后进行沉降观测,确认地基压密稳定。复合地基施工中应重点控制桩土应力比,借助调整桩体刚度与桩间距,使桩土沉降协调系数 η 控制在 0.3-0.5 范围内,保证上部结构在荷载传递过程中产生的变形得到有效抑制。施工完成后应布设观测点,采用沉降板与孔压计开展沉降与排水监测,跟踪沉降稳定性发展趋势,为后续结构施工提供时序依据。

3.3 排水系统结构优化强化沉降调节能力

为解决排水不畅与地下水扰动引发的沉降集中问题,应对排水系统进行结构性优化设计,构建分层排水通道、封闭井体结构和路基内部导排系统三重体系,提升系统对沉降影响的缓冲调节能力。

在路基结构内部设置 40cm 厚级配碎石渗水层,连接两侧盲管并与排水检查井贯通,盲管宜采用双壁波纹 PE 管,外包聚酯纤维滤布,埋设坡度不小于 0.3%,两端设置检查井便于清淤维护。基层应采用透水性强的开级配材料作为基层底层材料,提升地表水下渗速率并控制局部滞水现象。沿道路布设的排水井与雨水口,应采用柔性防渗材料密封井壁与路面接口;井底设置排水缓冲槽并衔接主排水管线,雨水口间距应根据汇水面积不大于 500m2 范围内。地表排水应采用双向边沟,设置水泥混凝土预制U 型槽,连接盲沟系统形成完整闭环,防止汇水倒灌。

4 结语

本研究系统呈现了沉降所引发的结构变形与附属构筑物功能异常等典型瑕疵表现,细致分析了由压实控制不足、地基承载不均及排水失效所导致的沉降成因并提出具有针对性的质量改进技术方法,提升路基结构的稳定性与使用安全水平。未来应强化技术集成与智能响应机制,推动沉降控制向动态感知与预测调控方向发展。

声明:

原创作者:李少波,1990 年 4 月出生,安徽合肥人,硕士研究生学历,中级职称,现在安徽省招标集团股份有限公司工作,研究方向:土木工程、市政工程。

太炫了!这个高速改扩建项目的梁场,藏着基建“黑科技”

太炫了!这个高速改扩建项目的梁场,藏着基建“黑科技”

超薄罩面多孔沥青混合料配合比设计方法研究

超薄罩面多孔沥青混合料配合比设计方法研究

TLA改性沥青AC-25C型混合料路用性能研究

TLA改性沥青AC-25C型混合料路用性能研究

沥青钢渣混凝土面层现场碾压工艺与路用性能分析——以AC-25型与AC-16型为例

沥青钢渣混凝土面层现场碾压工艺与路用性能分析——以AC-25型与AC-16型为例

218公里!惠州最美旅游公路建成通车!

218公里!惠州最美旅游公路建成通车!

广东这条“四改八”高速进展+1

广东这条“四改八”高速进展+1

河南沿黄高速民权至兰考段打磨路面“零污染”

河南沿黄高速民权至兰考段打磨路面“零污染”

2025年广东将建成9条高速,通车总里程冲刺1.2万公里!

2025年广东将建成9条高速,通车总里程冲刺1.2万公里!

科技赋能道路养护!江綦高速超粘磨耗层工艺打造智慧交通新样板

科技赋能道路养护!江綦高速超粘磨耗层工艺打造智慧交通新样板

京哈高速沈山改扩建八标主线 沥青路面铺设圆满完成

京哈高速沈山改扩建八标主线 沥青路面铺设圆满完成

总投资超1500亿元!第二季度公路工程批复信息汇总

总投资超1500亿元!第二季度公路工程批复信息汇总

唐山地区重交通沥青混凝土路面荷载应力分析

唐山地区重交通沥青混凝土路面荷载应力分析

轻载道路“柔基强面”养护方案应用分析

轻载道路“柔基强面”养护方案应用分析

高速公路AC-25C沥青混凝土下面层施工及质量控制探讨

高速公路AC-25C沥青混凝土下面层施工及质量控制探讨