摘 要:

厂拌热再生技术是一种用于高效回收沥青混合料(RAP)的新型技术。使用再生材料的关键挑战在于恢复材料在使用过程中损失的性能。为提高热再生沥青路面的性能并增加旧料的循环利用率,本研究采用 SBS 改性沥青对再生沥青混合料进行改性沥青网sinoasphalt.com。首先,根据不同的沥青类型和旧料掺量,制备了四种不同的沥青混合料;其次,通过室内试验对这些混合料的力学性能和路用性能进行对比分析。结果表明,与常规沥青混合料相比,热再生沥青混合料在高温稳定性、抗剪切性和抗变形能力方面表现出显著的提升,其低温抗裂性能、水稳性和疲劳性能有所降低。采用 SBS 改性的热再生沥青混合料在各项性能指标上均优于未改性的热再生沥青混合料。进一步研究发现,当 RAP 掺量达到 30% 时,SBS 改性热再生沥青混合料的性能仍然能够满足相关规范要求。这一发现为 SBS 改性沥青在热再生技术中的应用提供了有力的依据。

关键词:道路工程;热再生;聚合物;沥青混合料;性能评价

0 引言

再生利用沥青混合料回收料(Recycled Asphalt Pavement,简称 RAP)不仅能够减少对沥青和集料的需求,还具有保护环境和实现资源高效利用的优点,这一技术在全球范围内日益受到关注[1 - 3]。常见的再生技术包括厂拌热再生、厂拌冷再生、就地热再生和就地冷再生等。其中,厂拌热再生技术是应用最广泛的方式之一。许多研究针对含 RAP 的沥青混合料进行了性能评估。研究表明,在热拌沥青混合料中掺入RAP,虽然可以提升混合料的弹性模量,但也可能导致抗疲劳性能下降,疲劳寿命缩短,尤其是在较高 RAP 掺量时,沥青混合料的低温抗裂性和剪切强度会进一步降低[4 - 6]。因此,如何有效提升热再生沥青混合料的整体性能,成为当前亟需解决的关键问题。

目前,针对热再生沥青混合料性能的研究,主要通过使用聚合物改性沥青和再生剂等方法来改善其性能。聚合物改性沥青,尤其是苯乙烯 - 丁二烯 - 苯乙烯( SBS)改性沥青,被广泛应用于此领域,因能显著提升沥青混合料的流变性能和强度,从而改善路面的整体性能[7 - 9]。研究表明,在 RAP料中加入 SBS 改性剂可以提高热再生沥青混合料的抗车辙性和抗开裂性[10]。此外,一些学者将 SBS 和 SBR 改性沥青应用于温拌再生沥青混合料的改性,结果显示两种改性沥青都能增强混合料的高温稳定性、低温抗裂性、抗水损害性和抗疲劳性能,其中 SBS 改性沥青的效果优于 SBR 改性沥青[11]。郅晓等人通过不同的改性方案,研究了高掺量 RAP 热再生沥青混合料的低温抗裂性能,发现使用双外加剂可以恢复旧沥青的性能并提高整体黏性,成功弥补了高掺量 RAP 在低温抗裂性方面的不足[12]。然而,对于聚合物改性沥青在不同 RAP掺量条件下性能的变化规律,目前的研究相对较少。

因此,本研究聚焦于 30% RAP 掺量对热再生沥青混合料力学性能和路用性能的影响,深入探讨了普通热再生沥青混合料与聚合物改性热再生沥青混合料的性能差异。结果表明,采用聚合物改性沥青不仅可以有效提升 RAP 的循环利用率,还能显著改善热再生沥青混合料的整体性能,为热再生技术的进一步推广应用提供了有价值的参考。

1 原材料与试验设计

1. 1 原材料

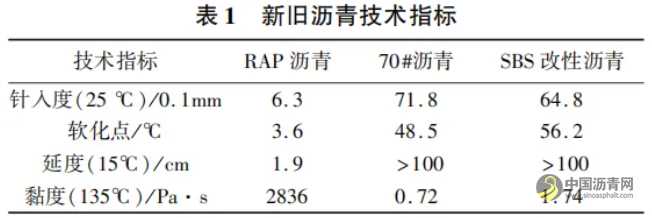

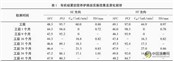

本研究采用的基质沥青为 70 号沥青,SBS 改性沥青由东海石油提供,性能指标详见表 1,均符合相关规范要求。用于试验的回收沥青路面材料(RAP) 来自市政道路上铣刨下的SBS 改性沥青混合料。

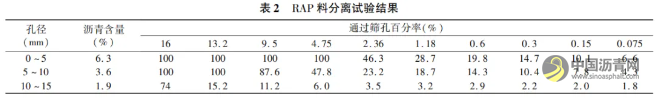

根据《公路工程集料试验规程》 ( JTG E42 - 2005),测得RAP 的含水率为 1. 1% 。试验选用的再生沥青混合料类型为AC - 16。基于现有的热再生技术研究成果及现场实际情况,对预处理后的 RAP 材料进行筛分,按 0 ~ 5mm、5 ~ 10mm、10~ 15mm 分为三种粒径档次。通过离心抽提法从 RAP 中提取旧矿料,得到各粒径档次的 RAP 级配试验结果,如表 2 所示。

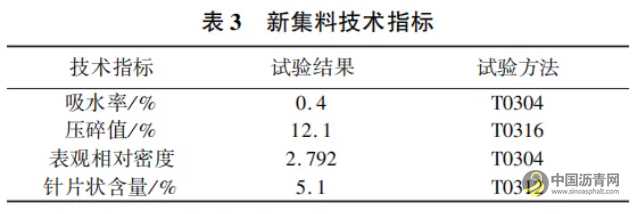

新集料选用碱性石灰岩,以提高沥青与集料的粘结性能,相关技术指标见表 3。矿粉则选用石灰岩矿粉。

1. 2 沥青混合料配合比设计

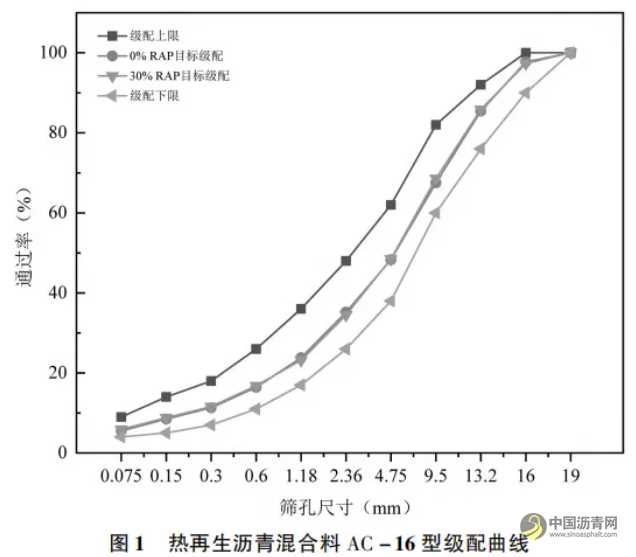

本研究采用了沥青中面层常用的 AC - 16 型沥青混合料。按照《公路沥青路面施工技术规范》 (JTG F40 - 2004)的要求,对热再生沥青混合料进行了级配设计,结果如图 1所示。

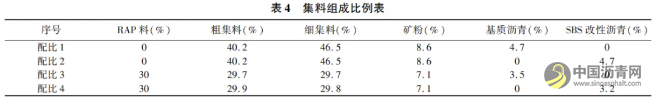

通过马歇尔试验确定了最佳沥青含量为 4. 7% 。与使用新集料的沥青混合料相比,由于 RAP 材料的特性,确定再生沥青混合料的油石比需降低 1. 2% 至 1. 5% 。根据不同的RAP、基质沥青和 SBS 改性沥青掺量,研究选取了四种沥青混合料作为实验对象,其组分配比见表 4。配比 1 和配比 2 均未使用 RAP 材料,其中配比 1 采用基质沥青,配比 2 采用 SBS改性沥青。配比 3 和配比 4 则均掺入了 RAP 材料,分别加入3. 5% 的基质沥青和 3. 2% 的 SBS 改性沥青。这些配比设计为本研究提供了对比分析的基础。

1. 3 热再生沥青混合料的性能评价试验

1. 3. 1 强度试验

本研究通过无侧限抗压强度试验和间接拉伸强度试验来评估沥青混合料的强度特性和低温抗裂性。抗压强度试验的试样采用旋转压实方法成型,试件尺寸为直径 100mm ±2. 0mm,高度 100mm ± 2mm。为了分析沥青混合料在不同环境条件下的性能表现,试验分别在 0℃ 、20℃和 60℃ 三个温度下进行。间接拉伸强度试验的试样采用标准马歇尔试件,测试温度为 0℃ ,以反映沥青混合料的低温性能。

1. 3. 2 冻融劈裂试验

为评价沥青混合料的水稳定性,本研究采用冻融劈裂试验,根据规范 JTG E20 -2011 的要求,对沥青混合料进行冻融循环处理。试验测定了不同热再生沥青混合料在受水损害前后的劈裂强度比,以评估其耐水性能。试验在 25℃ 下进行,加载速率为50mm/ min。试件采用马歇尔击实法成型圆柱体试件。

1. 3. 3 抗剪性能试验

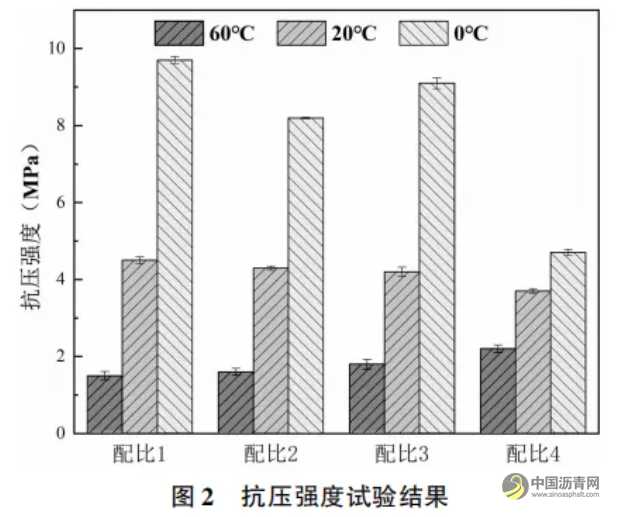

本研究根据试件单轴压缩试验和马歇尔试验的结果,确定抗剪稳定指标粘聚力 C 和内摩擦角 φ[13]。具体的计算方法如下式所示。

其中:Am 为马歇尔试验中试件变形所作的功,J;Ac 为单轴压缩试验中马歇尔试验试件变形所作的功,J;β 为沥青混合料试件应力状态系数,取 1. 5;Rc 为沥青混合料抗压强度,MPa。

上式中,对于每一单轴受压或马歇尔试验的试件,按下式计算出消耗于变形直至破坏所作的功。

式(3)中:P 为破坏荷载,kN;l 为极限变形,mm;t 为自加载开始至试件破坏瞬间的时间,s。

1. 3. 4 间接拉伸疲劳试验

本研究采用 UTM -100 进行间接拉伸疲劳试验,以评价热再生沥青混合料的疲劳性能。试验在 15℃的环境下进行,采用应力控制模式,加载波形为半正弦波,加载频率设定为10Hz。

2 试验结果分析

2. 1 强度试验

2. 1. 1 抗压强度试验结果

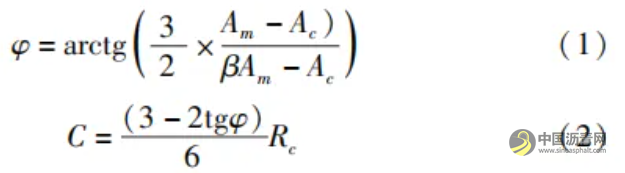

为了研究不同环境条件下沥青混合料的性能,图 2 展示了 0℃ 、20℃ 、60℃下八种沥青混合料的抗压强度试验结果。

从图 2 可以看出,在 60℃ 条件下,聚合物改性热再生沥青混合料(配比 2) 的抗压强度高于普通热再生沥青混合料(配比 1)。这种强度提升可能是由于聚合物的弹性特性,在沥青中形成离散颗粒,起到增稠剂的作用,从而提高了沥青的黏度。比较配比 1 和配比 3 的结果可以发现,掺入 RAP 料能够提高混合料的抗压强度。配比 4 显示了最大抗压强度,这表明同时掺入 RAP 料和 SBS 改性沥青的组合效果最好。这可能是因为 RAP 料的级配更细密,且密度较大,增强了混合料的整体强度。

然而,在 20℃和 0℃条件下,四种配比下的抗压强度结果与 60℃时有所不同。比较配比 1 和配比 2 发现,掺入聚合物后,抗压强度在低温下反而降低,这可能是因为弹性改性剂对沥青的低温性能没有明显增强作用。在这两种温度下,配比 3 的抗压强度相比配比 1 降低了约 6% ,这表明在低温条件下,掺入 RAP 料后混合料的抗压强度有所下降。这可能是由于低温下沥青混合料收缩,且 RAP 料与新骨料之间的粘附性较差所致。

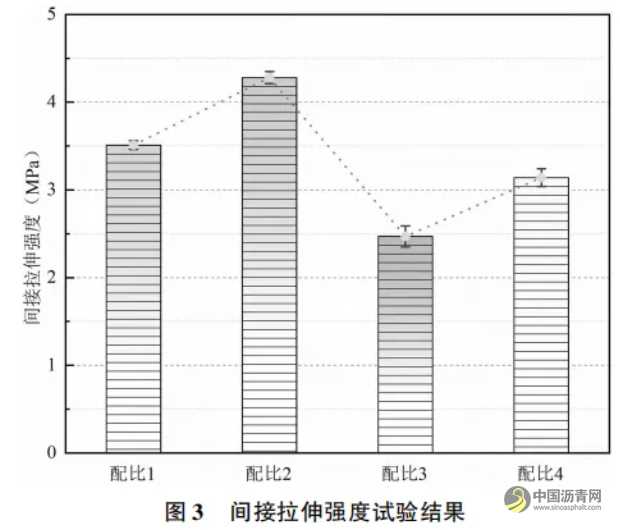

2. 1. 2 低温抗裂性

为研究沥青混合料的低温抗裂性能,本试验在 0℃ 条件下进行。间接拉伸强度的结果如图 3 所示。试验结果显示,配比 3 的沥青混合料强度最低,为 2. 47MPa,而配比 2 的强度最高。从配比 3 和配比 4 的结果可以看出,掺入 RAP 料后沥青混合料的间接拉伸强度降低,低温抗裂性下降。这与 0℃下的抗压强度结果一致。在低温条件下,高掺量的 RAP 料可能导致与其他成分的粘附性能变差,进而降低了混合料的强度。相对而言,掺入 SBS 改性沥青的混合料显示出更高的间接拉伸强度。这是因为 SBS 改性沥青在低温下具有更高的粘度,增强了集料与沥青胶结料以及 RAP 料与沥青胶结料之间的粘聚力。

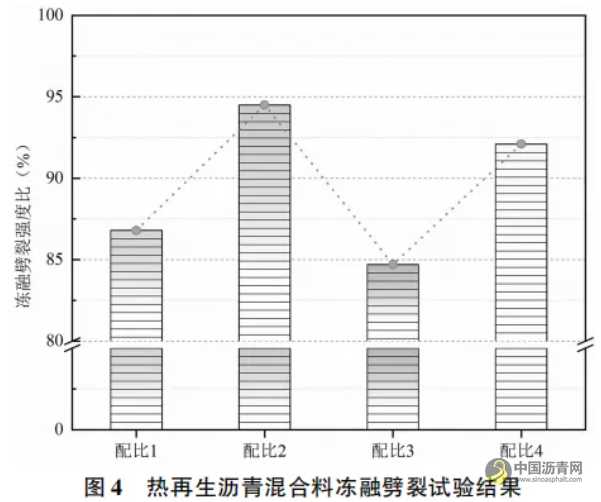

2. 2 冻融劈裂试验结果

图 4 是四种沥青混合料冻融劈裂试验结果。从试验结果可以看出掺入聚合物的沥青混合料水稳定性高于基质沥青混合料。而基质沥青混合料中掺入 RAP 料导致沥青混合料水稳定性显著降低。这是由于在水作用下沥青与 RAP 料之间的粘附力较差。而掺入聚合物到 RAP 料中能够有效克服粘附力较差问题,有效提高了沥青混合料的水稳定性能。上述结果表明掺入聚合物沥青混合料粘结性增加,聚合物和RAP 料之间的相互作用也更好。

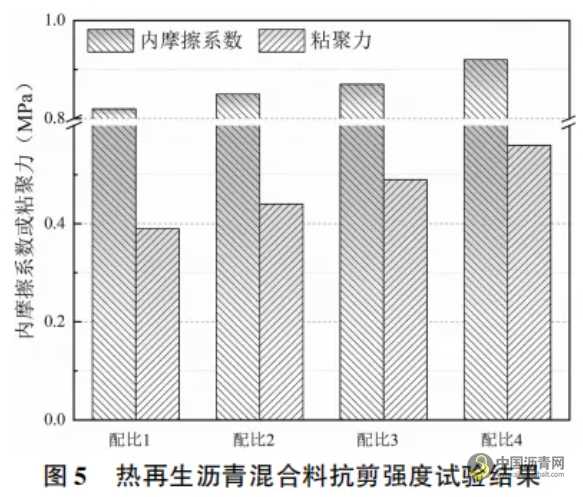

2. 3 抗剪强度

在单轴压缩和马歇尔试验中,计算了沥青混合料的变形所作的功,依据公式(1)和公式(2)确定了不同沥青混合料的抗剪稳定性指标。试验结果如图 5 所示。试验结果表明,配比 1 沥青混合料的内摩擦系数最低。掺入 SBS 改性沥青(配比 2)和 RAP 料(配比 3 和配比 4)均会增加沥青混合料的内摩擦系数。这表明,旧料的掺入增强了混合料中骨料的嵌挤作用,同时,聚合物改性沥青的高粘度使得集料之间的粘结更紧密,从而增加了内摩擦角。从图 5 中可以看出,配比 1 的沥青混合料粘聚力最低;掺入聚合物的沥青混合料的粘聚力显著增加,这主要是由于 SBS 改性剂提升了沥青的粘结能力,使得混合料在荷载作用下抵抗骨料错位的能力增强,整体粘聚力和抗剪切能力得到提高。同时,RAP 料的掺入也增加了混合料的粘聚力,这使得在剪切作用下,颗粒间需要克服更大的表面摩擦力,从而增强了抗剪性能。因此,配比 4 的热再生沥青混合料显示出最高的粘聚力,具有最佳的抗剪切能力。

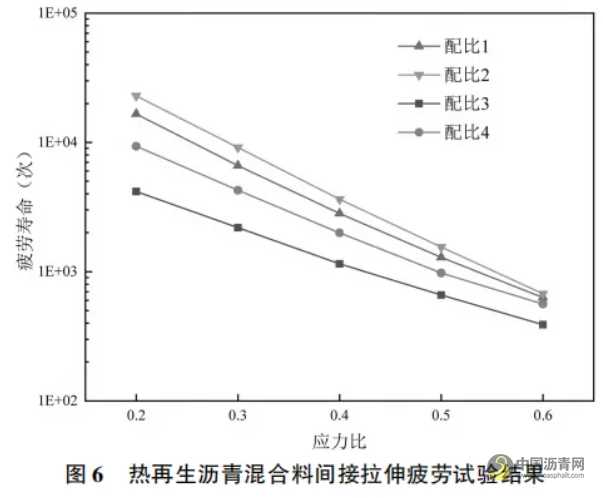

2. 4 疲劳试验结果

间接拉伸疲劳试验结果如图 6 所示。从结果中可以看出,配比 3 和配比 4 沥青混合料的疲劳曲线均位于配比 1 和配比 2 沥青混合料曲线之下。这结果表明,再生料的掺入显著降低了沥青混合料的疲劳性能。这可能是由于再生料中的老化沥青导致混合料整体粘结性能下降,进而使得混合料在重复荷载作用下更容易产生疲劳裂缝和损坏。然而,在再生料中掺入聚合物后,混合料的疲劳性能得到了明显改善。这一现象可以归于聚合物对沥青混合料的增强作用,聚合物的引入能够提高混合料的抗裂性和柔韧性,使其在应对反复荷载时,能够更有效地分散应力,延缓疲劳裂纹的形成和扩展。此外,聚合物还可能通过改善混合料内部结构的均匀性和粘结性能,进一步增强其抗疲劳能力。

3 结论

本文通过室内试验研究了 0% 和 30% RAP 掺量对普通热再生沥青混合料及 SBS 改性热再生沥青混合料力学性能和路用性能的影响。主要结论如下:

(1) 在 60℃ 条件下,热再生沥青混合料的抗压强度随RAP 掺量的增加而提升,且 SBS 改性热再生沥青混合料的抗压强度优于普通热再生沥青混合料。相反,在 20℃ 和 0℃ 的低温环境下,RAP 掺量的增加会导致抗压强度下降,SBS 改性沥青混合料的强度降低幅度更大。这表明,RAP 料在高温条件下能够有效增强混合料的强度,但在低温条件下,其性能可能会受到影响,特别是在北方寒冷地区。

(2) RAP 材料显著提升了沥青混合料的抗剪切和抗弹性变形能力,但同时导致水稳定性、低温抗裂性和疲劳性能的下降。SBS 改性沥青的掺入能够有效提升热再生沥青混合料的水稳定性、低温抗裂性及疲劳性能。聚合物改性沥青通过提高混合料的粘聚力和弹性,显著改善了其在各种环境条件下的综合性能,特别是在抗水损害和低温抗裂方面表现尤为突出。

综上所述,本研究表明,通过优化 RAP 掺量和改性剂的选择,可以在提升热再生沥青混合料性能的同时,克服其在不同环境条件下的不足,为实际应用中的热再生技术提供了科学依据。

参考文献:

[1]任瑞波,尹利洋,徐强,等. RAP 掺量对温再生沥青混合料力学性能和路用性能的影响规律研究[ J]. 中外公路,2024,44(01): 66- 75.

[2]郭建兵. 沥青混合料再生技术在公路工程中的应用[ J]. 交通世界,2022 (08): 31 - 32.

[3]黄颂昌,彭明文,徐剑. 国内外沥青路面再生技术应用[ J]. 公路交通科技,2006(11): 5 - 8.

[4]陈永锋,耿德华,陆志红,等. RAP 掺量对热再生沥青混合料疲劳性能影响研究[J]. 建材世界,2022,43(04): 34 - 38.

[5]盘宇飞,侯剑楠. 大掺量 RAP 热再生沥青混合料路用性能研究[J]. 西部交通科技,2022 (09): 26 - 28 + 114.

[6]罗群星,潘惠雄,王文峰,等. RAP 掺量对厂拌热再生沥青混合料模量影响研究[J]. 工程技术研究,2021,6(04): 30 - 31 + 121.

[7]钱锦华,董福营,陈晓慧,等. 聚合物改性沥青的高温流变性能研究进展[J]. 材料导报,2023,37(s2):609 - 613.

[8]崔东霞,申力涛,庞瑾瑜. SBS 改性沥青的物理性能与中低温流变性研究[J]. 中外公路,2022,42(01): 210 - 214.

[9]颜可珍,王道珵. 聚合物改性沥青低温性能指标研究[ J]. 建筑材料学报,2020,23(02):479 - 484.

[10]彭文耀,李婷玉,陈宇亮,等. 高掺量厂拌热再生改性沥青混合料路用性能研究[J]. 公路工程,2022,4(07): 155 - 159.

[11]焦江华. 聚合物改性沥青对温拌再生沥青混合料路用性能影响[J]. 合成材料老化与应用,2021,50(03): 77 - 79 + 89.

[12]郅晓,侯可,张迅,等. 高掺量改性 RAP 热再生沥青混合料低温抗裂性能宏微观机理[ J]. 北京工业大学学报,2023,49(11):1190- 1202.

[13]向叔田. 沥青混凝土抗剪稳定指标的测定[ J]. 国外公路,1994(05): 50 - 52.

原创作者:路俊杰,福建省建筑科学研究院有限责任公司;福建省绿色建筑技术重点实验室;福建省建筑工程质量检测中心有限公司

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究

沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究