摘 要:

重交通作用下路面结构内将产生较大的压应力、弯拉应力、剪应力,这些应力作用会使沥青混凝土路面结构的破坏程度加深,损坏过程加快,大幅缩短沥青路面的使用寿命。通过对唐山地区重载交通特性进行实际调查,对重交通沥青路面结构应力进行深入分析,探索重交通对路面结构应力的影响规律,为唐山地区沥青混凝土路面的设计、施工和养护提供科学依据,为其他地区类似道路建设提供参考和借鉴。

关键词:重交通; 轴载谱; 沥青混凝土路面; 应力分析

0 引言

随着经济的快速发展和交通运输量的不断增加,重交通沥青路面在唐山地区的交通基础设施建设中占据着至关重要的地位。唐山作为一座重要的工业城市和交通枢纽,其道路面临着巨大的交通压力,重交通沥青路面的性能和稳定性直接关系到交通运输的安全与效率。重交通沥青路面在长期的使用过程中,路面内部会产生复杂的应力分布[1 - 2]。对路面结构内应力进行分析对于优化路面设计、提高路面的使用寿命以及降低维护成本具有重要意义。

1 重载交通特征分析

1. 1 重载货车车型特点

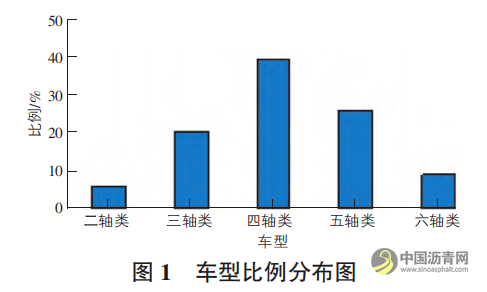

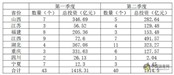

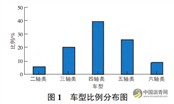

对唐山地区主要干线公路的重载车辆进行调查后发现,在轴数方面主要涵盖二轴类、三轴类、四轴类、五轴类以及六轴类。各类车型所占比例统计见图 1。

在这些车型中,四轴类和五轴类货车在重载车辆中的占比高达 65% ,并且这两类货车的超载现象也最为突出。

1. 2 重载车辆的轴载谱特性

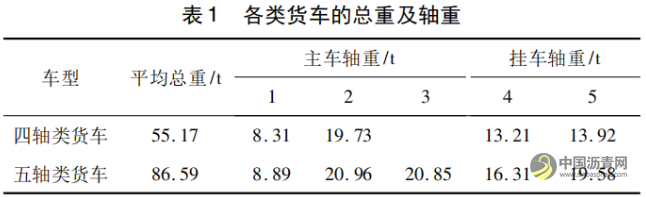

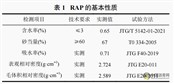

对四轴类和五轴类车辆的平均总重及其相应的轮轴载重进行分析,见表 1,表 1 结果显示,四轴类和五轴类货车的主车第 2 轴承担着主要负荷。

对以 上 两 种 轴 数 载 货 车 辆 单 轴 轴 重 接 近 及 高于标准轴载的情况加以统计,分 布 统 计 结 果 如 图 2所示。

货车主轴载重统计资料可知: 88% 的四轴类货车轴载超载在70% ~ 130% ; 五轴类货车的轴载超载程度最高,其中 95% 的货车轴载达到 19 t ~ 23 t,几乎超过标准轴载 2 倍以上。

2 重载交通荷载计算模型

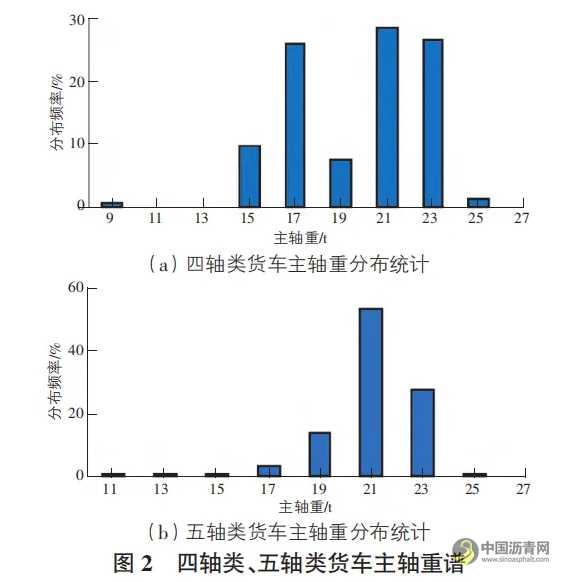

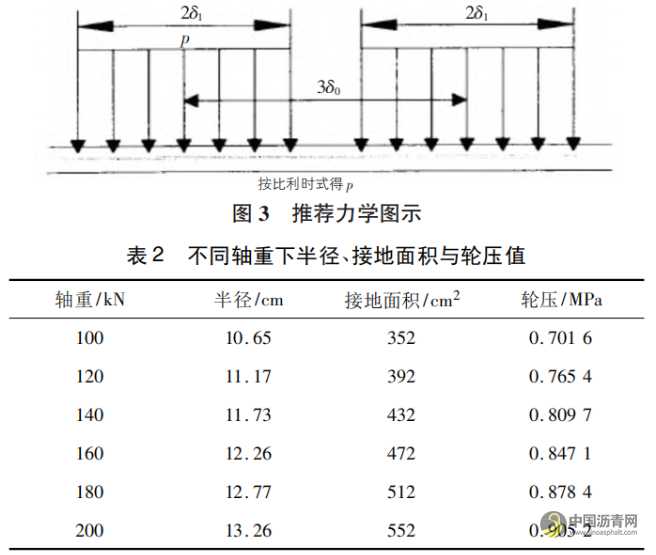

根据重载车辆与路面作用的特点与实际情况,随着轴重增加,圆中心距保持不变,轮压和接地面积均随之增大[3 - 4],根据唐山地区道路的实际情况,接地面积采用以下比利时公式进行计算,见式( 1) 。

A = 0. 008P + 152 . ( 1)

其中,A 为轮胎接地面积,cm²; P 为每一个轮胎的荷载,N。

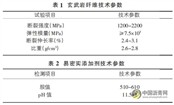

分析计算采用的力学图式和基本模型如图 3 所示,计算结果见表 2。

3 重载交通沥青混凝土路面应力分析

3. 1 结构应力计算参数

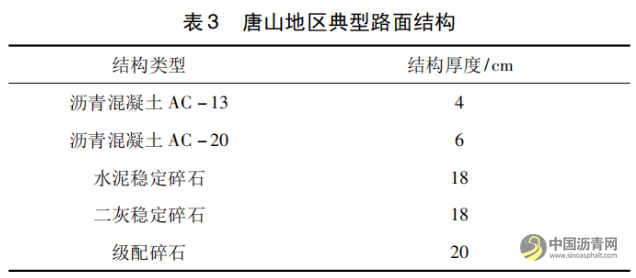

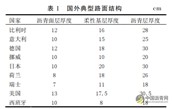

选取唐山地区重载交通典型沥青混凝土路面结构,如表 3 所示,采用 Bisar 软件进行结构应力分析。计算时,设 X 方向为行车方向,Y 方向为道路横断方向,Z 方向为竖 直 向 下 方 向[5 - 6]。在 力 学 分 析 时,计算 Y - Z 平 面 内 点 的 应 力,层间假设为完全连续状态,轴载 分 别 选 取 100 kN,120 kN,140 kN,160 kN,180 kN,200 kN。

3. 2 重载条件下结构压应力的影响分析

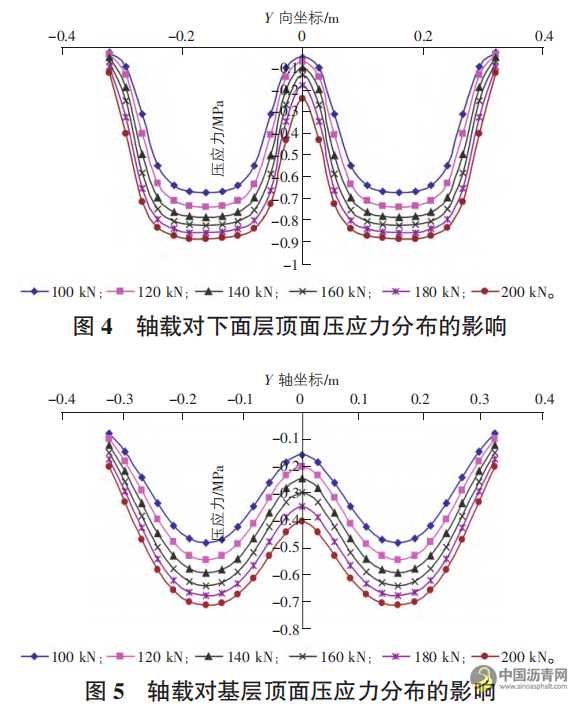

不同结构层压应力在 Y 方向的分布不同,重载交通对压应力的分布会产生较大影响。轮胎圆心距为0. 319 5 m,在 Y 向 - 0. 319 5 ~ 0. 319 5 之间等间距取25 个点,计算不同点处的下面层顶面、基层顶面的压应力,见图 4,图 5。

由图 4,图 5 可知,下面层顶面和基层顶面压应力主要作 用 于 轮 胎 周 围,分 布 呈“W”形 状。在 Y =± 0. 159 8 处即轮胎作用点正下方为最大值。随 着轴重的增加,压应力也随之增大,压应力分布与标准轴载作用下分布规律一致。轴载达到 200 kN 时,轮胎作用点正下方处,下面层顶面压应力为标准轴载时压应力的 1. 32 倍,基层顶面压应力为标准轴载时压应力的 1. 48 倍。

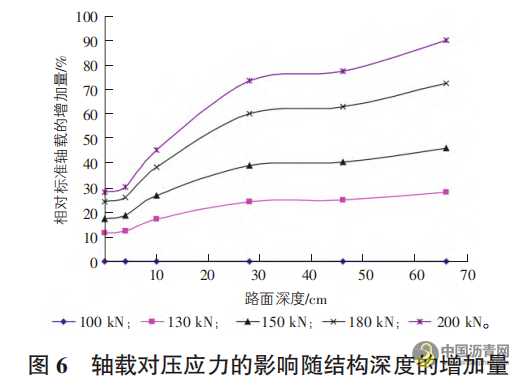

由于路面结构内轮胎作用点正下方所受压应力最大,分析此处不同轴载在路面结构不同深度内引起的压应力增加量,结果如图 6 所示。

由图 6 可知,同一结构层处,重交通产生的压应力增加量随轴载增加而增大,轴载为 200 kN 时增加量最大。并且结构层位置越深增加量越大,说明随着深度的增加,超重越多,影响越明显。由此可知重交通荷载产生压应力扩散到基层,基层主要承担压应力作用,基层结构的厚度、模量对路面结构性能具有重要作用。

3. 3 重交通对路面结构弯拉应力的影响分析

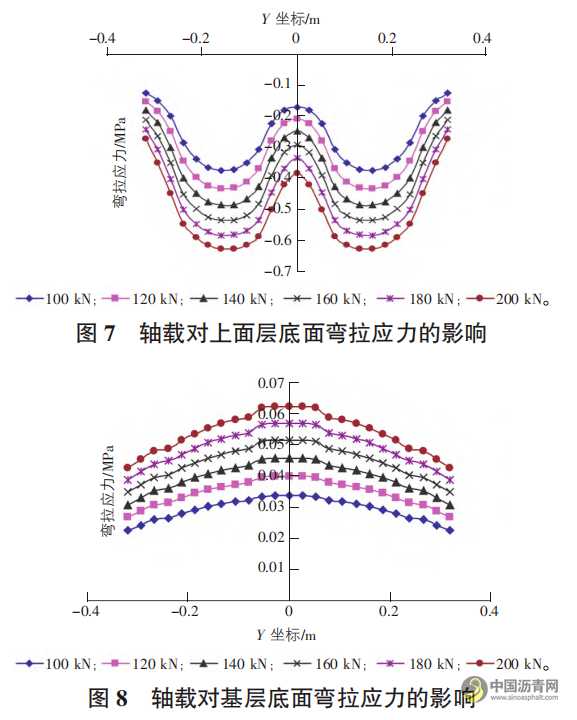

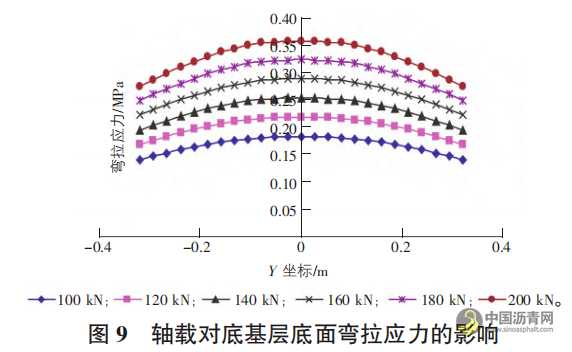

重交通条件下会增加路面结构层弯拉应力,超出材料的极限抗弯拉强度时会使路面结构层产生裂缝,并反射到沥青混凝土面层,影响路面服务水平和承载能力[7]。计算重交通条件下路面结构内 X 方向弯拉应力,在 Y 方向分布情况如图 7—图 9 所示。

由图 7—图 9 可知: 上面层底面所受弯拉应力主要作用于轮胎周围,均为负值,整体呈“W”形分布。弯拉应力最大值出现在 Y = 0. 159 8 处,最小值出现在 Y =± 0. 319 5 处。弯拉应力随轴重的增加而增大,当轴载增加到 200 kN 时,轮胎作用点正下方上面层底面弯拉应力为标准轴载时的 1. 66 倍。

基层底面和底基层底面所受弯拉应力最大值均出现在 Y = 0 即轮隙中心处且为正值,基层逐步开始承受荷载产生的弯拉应力。随轴重的增加弯拉应力随之增大,当轴载增加到 200 kN 时,轮隙中心处基层底面所受弯拉应力增加到标准轴载时的 1. 85 倍,底基层底面所受弯拉应力增加到标准轴载时的1. 96 倍。由此可见,唐山地区典型路面结构在重载条件下基层及底基层弯拉应力增加近 1 倍,容易使结构层产生弯拉疲劳破坏。

3. 4 重交通对路面结构剪应力的影响分析

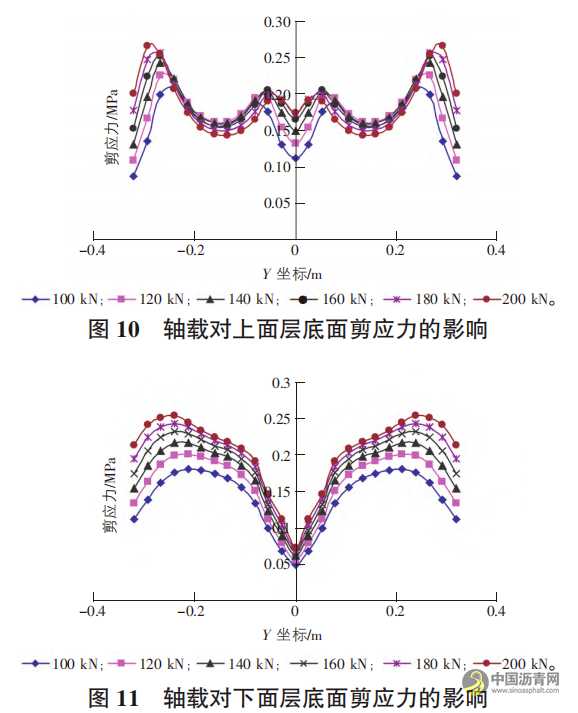

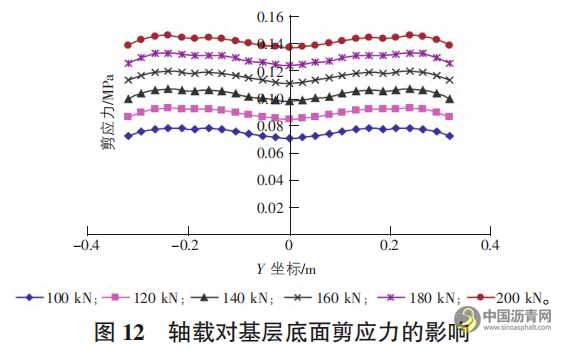

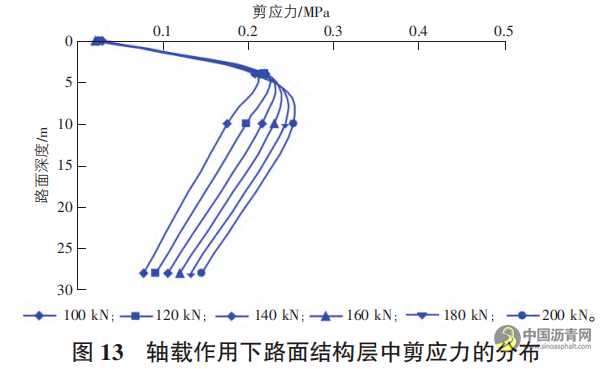

通过对唐山地区重载作用下沥青混凝土路面裂缝调查发现,表面层处的纵向裂缝不是由面层底部引起的,而是由表面产生裂缝进而向下扩展造成的。这种裂缝主要是表面剪应力作用的结果,在高温环境下,即使较小的剪应力作用也会导致沥青混凝土面层产生剪切破坏影响路面性能[8],因此对沥青混凝土路面各结构层中的剪应力进行分析,在 Y 方向分布情况如图10—图 12 所示。

由图 10—图 12 可知: 上面层底面和下面层底面剪应力峰值相近且都出现在轮胎外边缘附近,最大值分别出现在 Y = 0. 239 7 和 Y = 0. 213 处。由于轴重的增加导致轮胎接地面积增大,剪应力最大值作用区域明显变宽,作用范围增大。当轴载增加到 200 kN 时,轮胎外边缘处上面层底面和下面层底面所受剪应力最大值分别为标准轴载时的 1. 28 倍和 1. 40 倍。在重载反复作用下,面层承受较大剪应力,容易导致沥青面层发生严重剪切变形和辙槽[9]。在轮胎作用点中心位置,下面层底面所受剪应力值高于上面层底面所受剪应力值。基层底面所受剪应力仅为上面层底面所受剪应力的 1 /3 左右,并且波动不大。表明在沥青混凝土路面结构范围内,重载对面层底面剪应力的影响更大,对基层剪应力影响随之降低,基层底面不容易受剪切破坏的影响。

为进一步分析剪应力在路面结构深度范围内的分布规律,对不同轴载下 Y = 0. 239 7 处剪应力在路面深度方向的应力值进行分析,如图 13 所示。

由图 13 可知,轴重的增加会导致最大剪应力出现的位置逐渐加深,当轴载分别为标准轴载和 200 kN 时,最大剪应力出现的位置分别在 4 cm ~ 5 cm 深度范围和8 cm ~ 10 cm 深度范围,重载作用下增加 1 倍左右,使得剪应力向下传递到更深的路面结构层中。因此,需要确定路面结构层最大剪应力所在位置,以更有针对性地进行重载交通路面结构沥青面层厚度和材料设计。

4 结论

通过分析唐山地区重载交通下典型路面结构中压应力、弯拉应力及剪应力的力学响应规律,得出以下结论: 1) 路面结构所受压应力在轮胎作用点正下方即Y = 0. 159 8 处出现峰值,且压应力值随轴载的增加而大幅增长。在超限车辆荷载反复作用下,沥青路面基层承担大部分轴载产生的压应力。2) 重载交通导致沥青路面面层及基层的弯拉应力大幅增加,上面层底面为负值,基层和底基层底面为正值,并且最大值均出现在 Y = 0轮隙中心处。重载交通重复作用下,产生的弯拉应力容易引起面层的压密变形以及基层层底的弯拉疲劳破坏。3) 重载交通下剪应力主要产生在面层范围且位于轮胎外边缘附 近,上 面 层 底 面 剪 应 力 最 大 值 出 现 在 Y =0. 239 7 处,下面层底面剪应力最大值出 现 在 Y =0. 213 处,随着轴载增加最大剪应力作用位置也随之加深。

参考文献:

[1] 孟琦. 重载交通路段的道路路面设计方法探析[J]. 公路交通科技( 应用技术版) ,2017( 10) : 156 - 157.

[2] 黄忆霖. 重交通条件下高等级公路沥青路面结构设计[J]. 上海工程技术大学学报,2017( 1) :55 - 60.

[3] 廖艳鹤. 基于重载交通的沥青路面轴载换算方法研究[J]. 工程技术研究,2023( 21) : 13 - 16.

[4] 于雷. 内蒙古重载交通高等级公路沥青路面结构研究[D]. 南京: 东南大学,2015.

[5] 刘溪溪,谢海巍,刘尊青,等. 重载交通下复合式基层沥青路面动力学响应研究[J]. 公路工程,2023( 4) : 78 - 83.

[6] 姬豪杰,谢海巍,刘尊青. 基于有限元 ANSYS 的半刚性基层沥青路面力学响应分析[J]. 科学技术与工程,2021( 12) : 60 - 63,76.

[7] 彭伟. 重载交通下沥青混凝土路面结构力学性能分析[D]. 重庆: 重庆交通大学,2015.

[8] 肖川,艾长发,邱延峻. 动载作用下典型沥青路面剪应 力 特 性 分 析[J]. 公 路 交 通 科 技,2016( 7) : 19 - 26.

[9] 伍永芳. 重交通荷载下的沥青路面结构力学响应研究[J]. 公路交通科技( 应用技术版) ,2011( 6) : 112 - 115.

原创作者:唐培培,( 交通运输部管理干部学院,北京 101601)。

总投资超1500亿元!第二季度公路工程批复信息汇总

总投资超1500亿元!第二季度公路工程批复信息汇总

唐山地区重交通沥青混凝土路面荷载应力分析

唐山地区重交通沥青混凝土路面荷载应力分析

轻载道路“柔基强面”养护方案应用分析

轻载道路“柔基强面”养护方案应用分析

高速公路AC-25C沥青混凝土下面层施工及质量控制探讨

高速公路AC-25C沥青混凝土下面层施工及质量控制探讨

2025年底总里程有望突破10600公里!广西12条高速冲刺通车目标

2025年底总里程有望突破10600公里!广西12条高速冲刺通车目标

串联莞惠和南沙!这一高速改扩建项目有重要进展→

串联莞惠和南沙!这一高速改扩建项目有重要进展→

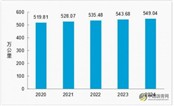

官宣!2024全国公路里程549.04 万公里,完成投资25774亿元

官宣!2024全国公路里程549.04 万公里,完成投资25774亿元

RAP料的预处理工艺技术及试验研究

RAP料的预处理工艺技术及试验研究

沥青路面检测中红外热像仪最佳拍摄距离现场试验研究

沥青路面检测中红外热像仪最佳拍摄距离现场试验研究

ECA-10 薄层罩面在公路水毁修复工程中的应用

ECA-10 薄层罩面在公路水毁修复工程中的应用

粤行“粤”低碳!“交通+光伏”绘就广东交通新图景

粤行“粤”低碳!“交通+光伏”绘就广东交通新图景

重庆普通公路建设实现“开门红”!一季度完成投资30亿元,同比增长超5%

重庆普通公路建设实现“开门红”!一季度完成投资30亿元,同比增长超5%

风正劲 争朝夕——“智慧引擎”助推项目高质量发展

风正劲 争朝夕——“智慧引擎”助推项目高质量发展

新疆地区岩沥青混合料的配合比设计及性能分析

新疆地区岩沥青混合料的配合比设计及性能分析