研究沥青乳化,首当其冲必须了解沥青乳化过程的微观机理。所谓乳化就是加入的乳化剂使两相间产生单分子定向膜,以降低两相的界面张力、削弱油相的自行聚集的趋势,使互不相溶的两种液体形成一定稳定性的液-液分散体系的作用。

乳化剂在油—水两相界面的吸附机理

当两种不相混溶的液体(水与沥青) 接触时即形成界面,界面上的分子受到来自本相和另一相中的分子吸引作用,但由于两相分子对界面分子的吸引力形式不同(同相分子间主要是范力、氢键等,异相主要是范力且较小),继而使两相分子对不同分子的吸引力大小有所不同,因此产生力的不平衡(即产生表面张力) 使两相只能以铺展、黏附等易于存在的方式存在,而不能混溶沥青网sinoasphalt.com。乳化剂正是为了消除或削弱存在于界面上的这种不平衡力的,乳化剂本身拥有两种不同性质的基团(如图2 所示):亲水基团,主要有磺酸基、羧酸基、硫酸基、磷酸基、胺基、酰胺基、醇基等基团;亲油基团(亲沥青的基团主要是8 -18 的碳链) 。根据有机化学中的“相似相容原理”可知,乳化剂中的亲水基、亲油基会各自插入同性质的一侧,使其自身处于水-油界面处。此时乳化剂的吸附量与界面处的表面张力可通过吉布斯吸附公式(1) 表示:

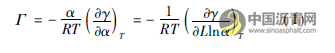

式中,Γ为乳化剂在界面上的吸附量; 或称为表面浓度,γ为界面张力; α 为乳化剂的活度,对于较低浓度的皂液可近似认为是浓度c。

由吉布斯吸附公式可以看出,在沥青乳化的过程中,乳化剂的过剩量与乳化温度成反比。提高乳化温度时液体分子之间的距离增加,共存蒸汽的密度增加,相对于低温而言,表面层分子所受液体内部的吸引力减少,因而表面张力降低。乳化剂的过剩量与乳化剂浓度成正比,与沥青在水中的浓度成反比。乳化剂浓度增加时,乳化剂在界面吸附量变大,表面张力降低,但在达到临界胶束浓度(CMC) 后,表面张力基本不再随浓度的增加而变化,趋于一定值。

乳化剂的隔离机理

当乳化剂被吸附在水-油界面处时,由于乳化剂在较低浓度时以单分子层形式定向排列在两相界面,使界面处形成一种“界面膜”,这种界面膜可以起到特殊作用,并将油滴包裹(水包油式) ,使其处于被隔离的状态,进而阻止了油滴间的相互碰撞,避免被乳化开的沥青再次聚结。该种界面膜的紧密程度和强度,与乳化剂在水中的浓度有密切的关系。当乳化剂在界面膜上定向紧密排列时,该状态下乳化剂用量为最佳值,此时界面膜的强度最高,沥青微滴聚结需要克服较大的阻力,因而保证了油-水体系的稳定性。

双电层的稳定机理

当密排的乳化剂在两相界面上形成稳定的界面膜时,由于电离、吸附和沥青微滴与水之间的摩擦等作用使得沥青微滴都带有一定的电荷,从而使沥青-水界面上形成符合Stern双电层分布模型的电荷层结构。乳化沥青的两相界面上形成的这种双电层由两部分组成:第一部分为单分子层,基本上固定在界面上,这层电荷与沥青微滴的电荷相反,因此称为吸附层;第二部分由吸附层向外,电荷向水介质中扩散,此层称为扩散层。乳化沥青的稳定性取决于在吸附层与扩散层界面上的电动电位的大小。由于同一体系中的乳化沥青微粒外表带有相同符号的电荷,当乳化沥青微粒接近到一定距离时,随着距离的接近,排斥力逐渐增强,阻碍了乳化沥青微粒之间的聚结,从而提高了乳化沥青的稳定性。综上所述,由于有乳化剂在油-水两相界面处的吸附使得油-水两相界面张力减小,从而使得油水“相溶”;当油水“相溶”时,会在两相界面上形成乳化剂界面膜,此膜的存在将各油粒相互隔开,避免相互相碰撞而聚结,以增加体系稳定性;此外,由于界面上的双电层作用,使得乳液具有更高的稳定性。

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!