[内蒙古]沿黄公路内蒙古段交旅融合发展创扶贫新思路

近年来,大众旅游全面兴起,交通与旅游的融合发展已经成为旅游业转型发展的新趋势。内蒙古沿黄高等级公路沿线依托独特的资源和文化优势,成为“交通+旅游”发展的新亮点。

内蒙古沿黄公路全长674公里,东起鄂尔多斯市准格尔旗大路新区,西至杭锦旗巴拉贡镇,与31省道、110国道、京藏高速等互通,不仅加强了呼包鄂地区与乌海市、巴彦淖尔市、阿拉善盟等的互通互融,突破了沿线各县市互联互通的交通瓶颈,更为黄河旅游带建设迎来了前所未有的发展新机遇沥青网sinoasphalt.com。

资源赋能文旅融合

内蒙古沿黄公路地处黄河大拐弯处,不仅是一条连接各城市缓解交通压力的交通线路,更是一条满载文化之路。黄河大拐弯处承载了几千年来黄河文化、草原文化、农耕文化和移民文化聚集、融合、传承、积淀的历程,沿线文化景观最能体现黄河文化多民族融合特征。尤为突出的是河套文化,以兼容并蓄的独特魅力成为黄河文化最独特的一枝。2018中国黄河旅游大会上,黄河河套文化旅游区被评为“中国黄河50景”。

文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体,文旅融合需要文化资源的形式转化。内蒙古沿黄公路沿线自然旅游资源和人文旅游资源富集,目前沿黄公路两边紧邻的旅游产品主要有库布齐沙漠旅游景区、银肯塔拉旅游景区、河套文化旅游区等,既有国家5A级景区响沙湾、七星湖沙漠旅游区、恩格贝生态旅游区等自然景观、5A级景区成吉思汗陵等已开发的人文景观,还有大量有价值但尚未产业化的资源,如河套文化旅游区留存有秦汉时期的水利文化遗存和清代以来水利工程遗迹,水利和农耕文化底蕴极为深厚,没有实现具体的旅游产品形式的转化。

交通升级旅游业态

拥有文化和旅游资源优势,并不能够代表该地区同样具有旅游产业与文化产业的优势。突出地域特色,提升旅游业的文化内涵和品位,不断创造和生产新产品,催生发展新业态,才能将资源优势转变为发展优势和产业优势,更加有利于产业发展,有利于产业结构优化升级,推动区域经济更好更快发展。

旅游交通的快速发展已经成为推动全域旅游、实现旅游跨越式发展的重要一环。交通是旅游产业发展的关键要素之一,是改变旅游资源空间结构和空间分布的重要载体。“交旅融合”的本质,从某种程度上是由于交通的改进,时间、空间和资源相应改善或提升利用效率,旅行者以低于以往的时间、体力、物质等成本,获取到更多的旅游资源和体验。沿黄公路将内蒙古中西部众多类型丰富、主题多样景观串珠成链,着力打造沿黄休闲观光经济带,构建“一体多元”的区域特色联动旅游吸引物和“点线结合、连线发展”的全域旅游、四季旅游新格局,力争为游客打造“快进、快出、慢游”的出行体验,推动了交通产业和旅游产业的全接触、深度融合。

文旅产业助力脱贫

沿黄公路不仅是内蒙古中西部地区交通通道,也寄托着沿线群众对黄河沿线产业发展的希望,托起群众脱贫致富的梦想。内蒙古将旅游产业作为扶贫攻坚的重要抓手,沿黄公路途经3个旗14个乡镇53个村嘎查,沿线居民在旅游产业的发展下就业机会增多。包头市旅游产业扶贫基地总数已达28家,旅游产业扶贫通过产业分红、产品收购、提供就业等帮扶形式有效带动群众增收,旅游产业在拉动贫困地区经济发展发挥了重要作用。

黄河流域是中华文明的发祥地,黄河流域旅游文化资源品位高、存量大、种类多、文化积淀深厚,沿黄公路将沿线历史文化资源转化为产业优势,在提升旅游产业的文化品位的同时,也为当地民众创收增收提供了新的机遇。沿黄公路正在成为一条真真正正的扶贫路、产业路、旅游路。

-----

201省道诺敏镇至后兴隆段助力交通扶贫最后“一公里”

近日,201省道诺敏镇至后兴隆段公路养护工程通过交工验收,标志着连接呼伦贝尔市境内仅有的2个国贫旗县(鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗)的重要通道养护工程项目建成通车。

项目起点为鄂伦春旗诺敏镇南出口,经诺敏镇、库如奇乡、阿尔拉镇,终点止于莫旗阿尔拉镇后兴隆村。诺敏至后兴隆公路养护工程项目路线全长84.1公里,按照原三级公路标准进行养护工程改造,路基宽 7.5米、沥青路面宽 6.0米,2020年8月全线改造完工。

自该项目实施以来,呼伦贝尔市委、市政府高度重视、大力支持,市交通运输局精心安排、多次调度,市公路管理局努力克服时间紧、任务重的困难,优化施工组织,倒排建设工期,加强工程质量安全监管,坚持生态优先、绿色施工,大力实施生态保护修复工程,确保项目按期保质保量完成了建设任务。

该项目的顺利完工,对坚决打赢交通扶贫脱贫攻坚战,补齐鄂伦春旗和莫力达瓦旗交通运输发展短板,助力两个国家贫困县完成脱贫攻坚任务和促进地方经济社会发展,增强人民群众获得感和幸福感具有重要意义。

-----

日前,内蒙古自治区交通建设工程质量监督局承担的科研项目“沥青路面表面病害三维检测技术及工程应用研究”荣获内蒙古自治区科技进步一等奖,“高等级公路路面凝冰预警及主动融冰雪关键技术研究与应用”荣获中国技术市场协会金桥奖项目一等奖,“结构层寿命逐层递增的耐久性沥青路面设计方法及工程应用”和“公路混凝土桥梁有效预应力及灌浆质量检测评估技术”分别获得中国公路学会科学技术特等奖和二等奖。

“十三五”期间该局坚持科技创新,围绕制约我区交通建设工程质量提升的牵动性、关键共性技术难题开展科研攻关,取得了一大批拥有核心自主知识产权、技术水平国内领先、实用性强的重大科研成果。高纬度多年冻土区公路建设成套技术、路面长期性能监测与耐久性路面修筑技术、交通气象灾害预警与处置工程成套技术等科研成果不断涌现,科研队伍由小变大,科研实力由弱变强。

“十三五”以来,该局主持和参与包括交通运输部建设科技项目、交通运输行业重点科研项目、自治区科技重大专项、自治区自然科学基金项目和自治区交通运输科技项目50余项,发表高水平论文150余篇,授权发明专利5项,实用新型专利40余项,外观设计专利3项和软著5项;出版的3部学术专著均入选了“国家重点图书出版规划项目交通运输科技丛书及行业高层次人才培养项目著作书系”,荣获省部级科技奖励10项。

该局始终践行“研以致用的”初心使命,积极推进科技成果转化,抗凝冰沥青混合料、SMC常温改性沥青、SBS改性沥青改性剂快速检测和混凝土桥梁有效预应力及灌浆质量检测技术等多项成果入选交通运输行业重大科技成果库和内蒙古自治区科技成果推广目录,并在工程建设项目中得到成功应用,实现科技项目向科研产品的成功转化,取得了显著的经济效益,成为“科技兴蒙”行动的排头兵,为自治区交通运输高质量发展提供了有力的科技支撑。

深化客户价值共谋发展 铁拓机械2025年年中营销会议圆满落幕

深化客户价值共谋发展 铁拓机械2025年年中营销会议圆满落幕

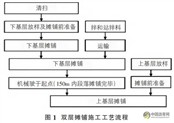

高速公路施工项目双层摊铺技术应用实践

高速公路施工项目双层摊铺技术应用实践

扬州交通 | 仪禄高速公路沥青摊铺基本完成

扬州交通 | 仪禄高速公路沥青摊铺基本完成

双向八车道!这条高速取得重要进展!

双向八车道!这条高速取得重要进展!

国家发展改革委:全国约90%县级行政中心实现30分钟上高速

国家发展改革委:全国约90%县级行政中心实现30分钟上高速

道路沥青路面摊铺碾压施工技术关键点分析

道路沥青路面摊铺碾压施工技术关键点分析

国际公路工程沥青路面摊铺施工技术要点研究

国际公路工程沥青路面摊铺施工技术要点研究

太炫了!这个高速改扩建项目的梁场,藏着基建“黑科技”

太炫了!这个高速改扩建项目的梁场,藏着基建“黑科技”

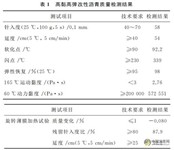

超薄罩面多孔沥青混合料配合比设计方法研究

超薄罩面多孔沥青混合料配合比设计方法研究

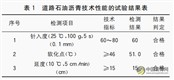

TLA改性沥青AC-25C型混合料路用性能研究

TLA改性沥青AC-25C型混合料路用性能研究

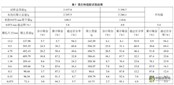

沥青钢渣混凝土面层现场碾压工艺与路用性能分析——以AC-25型与AC-16型为例

沥青钢渣混凝土面层现场碾压工艺与路用性能分析——以AC-25型与AC-16型为例

218公里!惠州最美旅游公路建成通车!

218公里!惠州最美旅游公路建成通车!

广东这条“四改八”高速进展+1

广东这条“四改八”高速进展+1

河南沿黄高速民权至兰考段打磨路面“零污染”

河南沿黄高速民权至兰考段打磨路面“零污染”