我国沥青路面基面层现状

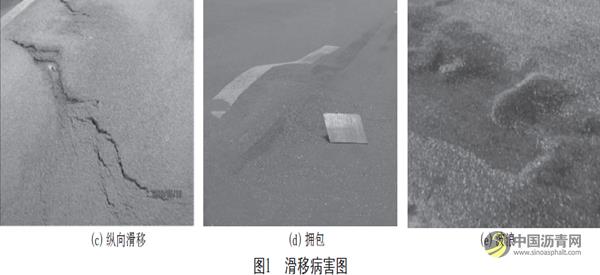

2013年我国人均GDP超过6600美元,经济总量排在世界第二位,经济社会发展进入新的阶段,这也使得交通运输行业呈现出前所未有的发展态势。2013年,我国公路总里程达到436万公里,资产总规模超过30万亿元。其中,高速公路10.4万公里,公路总规模排在世界第二位中国沥青网sinoasphalt.com。半刚性基层沥青路面以其强度高、平整度好和抗疲劳性能强等特点,已成为目前我国高等级公路路面结构及旧水泥混凝土路面沥青加铺层结构的主要形式。随着交通运输业的发展,我国交通量日益增大,超载、超限现象时有发生[1]。目前我国二级、三级公路的沥青混凝土面层厚度普遍在10cm以下,在许多中、低级公路,包括部分高级公路,尤其是在山区公路不同程度地出现了路面滑移病害,主要形式包括U形裂缝、横向滑移、纵向滑移、拥包和波浪。个别路段甚至在建成当年就发生面层的严重滑移而不得不挖掉重铺,造成前修后补,严重降低了道路的服务水平,造成经济效益和社会效益的双重损失[2]。我国现在每年的公路养护费用约1500亿元,按全国人口15亿算,人均100元用于养护。为此,“国家中长期科学和技术发展规划纲要”将“交通运输基础设施建设与养护技术及装备”列为第34项优先主题,旨在“突破建设和养护关键技术,提高建设质量,降低全寿命成本”。

通过对层间滑移病害处的路面进行取芯,对芯样进行分析可以知道:基层和面层两者之间的接触面大部分较为平整,有的甚至是光滑的,未形成“啮合”状态;大部分基层和面层已经脱离,只有很小一部分粘结较好,基本上看不到透层油的粘结情况;一些基层的芯样顶部有松散缺失,半刚性基层上部细料多,粗料少,混合料存在离析,导致基面层之间摩擦系数小,基面层间的抗剪强度很低,基层完整的芯样在其顶部可以看到面层滑移时产生的划痕[3]。我国现行的《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2006)中只考虑沥青路面或加铺层层间接触为完全连续状态。实际上,在路基路面结构体系中层间是不可能做到完全连续的,一般路面结构的层间结合条件都处于完全连续和完全滑动状态之间,特别是在基层和面层之间,由于材料性质相差很大,大大削弱了各结构层间的粘结力,尤其是基层与面层之间成为路面结构中最薄弱的环节。在垂直和水平载荷的综合作用下,尤其是在重载的作用下,基面层间产生的剪切力较大;再者受到施工工艺的影响,例如运料车、以及气温、降雨等环境因素都会对层间处治措施产生损害,降低基面层间粘结性能,并且这些外界影响因素在目前的施工水平下是不可避免的;加之环境因素对温度敏感性材料沥青的影响,使得在高温的夏季呈现出温度升高而界面强度减小的趋势,而且雨水在基层表面的积滞会使得沥青与集料剥落,面层与基层之间的粘结力和摩擦力(抗剪能力)往往不足以抵抗及面层间受到的剪应力而引起剪切滑移破坏,进而会影响到路面结构的使用性能。

沥青路面发生剪切滑移后,将严重影响公路的使用性能和服务质量,轻的需要进行修补,严重的需挖出后重新进行铺筑,经常需二次中断交通,花费大量人力、物力和财力,给公路管理部门带来沉重的经济负担,造成巨大的社会压力,直接和间接的经济损失都很大。

因此,为了防止半刚性沥青路面基面层间发生滑移,更好地发挥半刚性基层沥青路面的作用,要求沥青路面基面层间在水平制动力的作用下保持一定的抗剪性能,载荷在振动作用下具有一定的拉拔强度,因此拟将基面层间抗拉、抗剪强度作为层间界面稳定性评价指标,开展关于加强基面层间稳定性的层间处治研究,以解决公路沥青路面的滑移病害,使建成的公路质量高,营运效益好,服务质量高,使公路交通更好的服务于国民经济。

国内外研究现状及分析

目前,基面层间常用的处治方法主要有以下几种:

基层不做任何处理,直接喷洒透层油

为使沥青面层与非沥青材料的半刚性基层结合良好,大部分施工中采用的方法是在基层上喷洒透层油,即在基层上喷洒液体石油沥青、乳化沥青、煤沥青而形成的透入基层表面一定深度的薄层。传统施工工艺中,半刚性基层表面不采取特殊处理,只做简单的清扫处理,然后直接喷洒透层油。虽然《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)中规定半刚性基层的基面层间应进行透层处治,但是效果不是很理想,路面滑移病害时有发生,而且目前的研究主要集中在透层材料的选择上。透层材料种类繁多,规范中又无完善的评价方法,且这种处治方法没有对基层表面进行处理,界面强度较低,容易诱发基面层间的推移破坏。

基层进行精铣刨处治

从增加基层表面的粗糙度和有效接触面积为出发点,将精铣刨工艺运用到基面层间处治上。所谓精铣刨,是在普通铣刨机上将标准铣刨转子更换成精铣刨转子,利用精铣刨鼓刀间距更小的特点,对路面实施更细密的铣刨处理。对基层表面进行精铣刨处理后,需要对处理过的表面进行清扫处理,以去除基层表面松动的石料,然后喷洒透层油,使基面层间有来自透层材料和层间嵌锁双重保证,粘结强度大大增强,而且经过精铣刨处理过的基层表面,透层油的渗透效果比没处理过的好,更好地提高基面层间的强度。

通常标准铣刨的刀间距设计值为15mm,而精铣刨的刀间距设计值要求不大于8mm,超精铣刨的刀间距设计值更小,要求不大于6mm,并具有单线双刀功能,即铣刨转子每转动1圈,每条单作用线上刀头要切削基面2次,以满足基面纹理更精细,处治质量更高的技术要求。调查研究发现,经过精铣刨处理的基层,基面层间的粘结强度能够提高12.5%~54.3%,沥青路面可以增加30%~35%的疲劳寿命。虽然精铣刨工艺提高了基面层间的粘结强度,但是我们可以发现:对养生3天后的水稳碎石基层进行精铣刨,水稳碎石基层表面很零乱,且表面粗骨料均被剥落,不宜进行精铣刨;而对养生5天和7天的水泥稳定碎石基层进行精铣刨处理后可以发现,构造深度主要集中在2.5~4.0mm之间,创面达到95%以上。但是精铣刨是一种基于物理处治的工艺,铣刨鼓上的刀具与基层表面间的相互作用力很大,再加上在精铣刨过程中基层还需要支撑整个铣刨机的重量,而且精铣刨时基层的强度还没有完全形成,以上因素造成精铣刨工艺在沥青路面层间处治中会对基层有一定的损伤。

基层进行喷砂处治

喷砂工艺是混凝土表面处理的新型施工工艺,借助空气压缩机的压力,将特别配制的浆料喷射到混凝土基层表面形成均匀的点状体,经过一定的时间的养护,使其达到理想强度,从而增加基层表面的粗糙度[5]。喷砂作为一种常规的磨料射流技术广泛运用在机械制造、仪器仪表、医疗器械、电子电器、纺织机械、机械修理等众多领域,但是目前关于喷砂工艺在半刚性沥青路面层间处治中运用的报道几乎没有。

现有的层间处治方法存在的问题

从以上研究现状分析,现有的层间处治方法存在以下几方面的问题:

(1)通过查找国内外资料可以知道,当前解决半刚性沥青路面基面层间粘结的主要方法是在基层表面上喷洒透层油,运用这种化学手段实现无机到有机的过渡,但是效果很不理想,基面层间的稳定性不够。中国半刚性沥青路面基面层间处治技术主要集中在透层油类型的选择、洒布时间以及洒布量等,并没有对基层表面做任何特殊处理,只做简单的清扫处理。随着长时间行车载荷的影响,加上超载、超限现象的增多,基面层间的剪应力增大,路面层间的滑移病害是越来越严重。

(2)从增加基面层间的粗糙度和有效接触面积为出发点,国内开始有少数施工单位将精铣刨工艺运用到半刚性沥青路面层间处治上。对半刚性基层进行精铣刨处理后,粘结强度提高了12.5%~54.3%。但是对半刚性基层进行精铣刨处治是一种物理方法,在对半刚性基层表面进行精铣刨时刀具与基层之间的作用力很大,且在精铣刨时,整个基层的强度尚未完全形成,而铣刨机的质量一般都很大,这对半刚性基层是存在一定程度损伤的。喷砂工艺可以提高基层表面的粗糙度,在其它行业运用广泛,效果好,但是却很少看到喷砂工艺在半刚性沥青路面层间处治上的运用报道。

(3)在现有的施工工艺中,沥青路面都是分层进行铺筑的。半刚性基层与沥青路面材料存在差异性,两者之间的粘结性较弱,而且受到基层混合料级配的影响,细料偏多,基层表面较光滑;而且到目前为止,半刚性基层表面处治也没有相应指标和标准可循,在施工中主要采用强力清扫,只能将表面的灰尘清除,加上施工中运料车、尘土、降雨以及人为因素和自然因素的影响,都会对层间处治产生很大的影响,降低基面层间的粘结力。

未来的研究方向

国内外研究表明,解决半刚性沥青路面基面层间粘结的主要方法是通过在基层表面喷洒透层油等化学手段来实现无机到有机的过渡,但是效果不是很理想。由于基面层间界面强度不足导致的路面层间滑移病害随处可见。国内外有关学者也进行了大量的相关研究,但是大多数都是针对粘层、透层、封层以及相关防水层的经典层间材料的研究,并没有针对半刚性沥青路面基面层间处治的太多报道。近几年来,从增加基层表面粗糙度和有效接触面积为出发点,将精铣刨工艺运用到基面层间处治上。如在石家庄市环城公路工程中对精铣刨工艺在沥青路面基面层间处治的运用进行了实验研究,结果表明精铣刨使得基面层间粘结强度提高12.5%~54.3%;而室内研究也表明,当在沥青路面的基层表面采用未处治、拉毛和刻槽三种方式处理时,经过拉毛和刻槽处理过的基面层间的抗拉性能分别提高了百分之三十三到百分之三十八。但是精铣刨是一种物理处治方式,会对强度尚未完全形成的半刚性基层产生一定程度的损伤。喷砂作为一种不接触式的表面处理技术,在很多领域都有运用,并且取得了很好的效果,但是较少运用于基层和路面的处治。从另一个角度来看,精铣刨和喷砂工艺却给了我们增强基面强度的思路,那就是通过增大基层表面的粗糙度和有效接触面积来增加基面层间的强度。

在以后的研究当中,我们的工作重点在于研究出一种对半刚性基层破坏小且能提高基面稳定性的处置方法。依托结构层材料剪切仪(JHY-A型)对基面层间抗剪性能的试验数据测试;依托结构层材料拉拔仪(LGZ-1型)对基面层间抗拉拔强度的试验数据测试。

在探索半刚性沥青路面基面层间界面稳定性规律的基础上,分别对不同处治措施下半刚性基层表面的宏观、细观和微观结构进行观测,将基层表面的结构特征与基面层间界面稳定性进行分析,获取基层表面结构特征与界面稳定性的相关规律。依托捷克进口的VEGATS5136XM型扫描电镜可直接获取半刚性基层表面的文官结构;细观结构特征采用电子计算机X射线断层扫描技术直接获取。

结语

针对近些年来半刚性基层沥青路面大面积剪切滑移现象的发生,本文对半刚性基层沥青路面基面层间界面稳定性加强的相关处治措施进行了分析,对每种处治方法的利与弊都进行了比较。通过比较分析,对未来的研究方法提出了相关的建议和指导。

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!