引言

RIOHTRACK足尺路面试验环道2015年11月份建成以来,经过为期1年的“零点标定”工作,于2016年11月28日开始试加载试验。加载试验采用4辆10轮的斯太尔重型卡车,加载车的轴重以载重轴单轴重16t为标准。同时,为了检测不同轴重对路面结构响应的影响,在加载期间分别采用载重轴单轴重10t和13t进行对比中国沥青网sinoasphalt.com。在加载期间,以载重车行驶20000km(即加载10000圈)为一个周期,进行定期检测,评价不同荷载作用后,环道各种路面结构弯沉、车辙、抗滑性能、平整度等服役性能的衰变情况。

在2017年度的环道加载期内(从2016年11月28日至2017年11月26日),共加载26个周期,实际加载时间280d,检测时间53d,休假32d。共累计加载运行460788km,按弯沉等效原理的4.35次方计算,相当于累计10t标准轴载作用次数约370万次。在加载期间共进行24次路况性能检测。期间分别采用人工调查、FWD弯沉仪、多功能检测车(CICS)以及横向力系数车等手段,对不同加载阶段的路面裂缝、弯沉、应力应变响应、车辙、平整度、抗滑性能等多项服役性能指标进行检测、评价,为实现RIOHTRACK环道的最终研究目标———验证实体路面结构在全寿命服役周期内的多元化使用性能的演化规律,完善、修正相应的设计模型或指标———积累系统、可靠的试验数据。

经过2017年的加载试验,环道的25种沥青路面结构(包括19种主试验路面结构和6种抗车辙路面结构)表现出不同的服役性能,现将其分别总结描述,为今后在进一步的加载试验过程中,分析这些性能的演化规律提供可靠的依据。

路面裂缝的发展

环道自2015年底建成以来,现在已出现12条横向的裂缝。其中5条是在2016年1月北京经历50年最寒冷的冬季时产生的,分布在STR1,STR2和STR3等3个12cm沥青面层厚度的路段。这3个路段总长约240m,沥青面层厚度相等,基层均为7d无侧限抗压强度6MPa的水泥稳定级配碎石。这3段的裂缝间距平均约为45m。由于及时灌缝,在2017年的加载期间,这些裂缝并没有进一步发展。

对比STR1,STR2和STR3的横向裂缝,STR4和STR5的沥青面层厚度也为12cm,且其刚性基层上都有一定密度的横向预切缝。如果产生反射裂缝,这2个结构应首先产生,但这2个结构至今未产生任何裂缝。由此可以反证,STR1,STR2和STR3所产生的横向裂缝并不应是反射裂缝。值得说明的是,STR4和STR5沥青面层结构与STR1,STR2和STR3相比,将下面层8cm的30#沥青AC20沥青混凝土减薄2cm,相应厚度替换了2cmAC10应力吸收层沥青混凝土。由此推断,这2cmAC10沥青混凝土对于延缓沥青路面的初期裂缝是有效的。

2017年2月,经过1个多月的初期加载,STR19产生了1条横缝。该结构为48cm沥青混凝土结构层,除表面层4cm为SMA13外,其余44cm沥青混凝土均为30#沥青混凝土。

2017年12月初路况调查时发现,在STR17和STR19又分别产生1条裂缝,桩号分别为K1+157和K1+278。这两条裂缝位于行车道,并未贯通超车道。经调查,这3条裂缝(包括STR19在2017年2月产生的裂缝)的位置均位于传感器埋设位置,因此推断这些裂缝可能是由于传感器埋设导致的薄弱面,在环境温度和荷载作用下耦合产生的。

同期,在圆曲线B段发现4条横向裂缝,裂缝宽度约2~3mm,桩号分别为K1+418,K1+469,K1+540和K1+585。前2条横缝分别位于YB-STR6与YB-STR5路段的交界位置,和YB-STR5与YB-STR4路段的交界位置,后2条裂缝分别位于YB-STR3和YB-STR2路段中。前2条裂缝在行车道和超车道位置的裂缝宽度基本相当,而后2条裂缝在行车道位置的宽度明显大于超车道。

总之,根据目前环道产生的各种裂缝的表现形态,可以认为这些裂缝主要是由于施工(包括试验路段之间的接缝和传感器施工等)和环境温度急剧变化所导致的,目前尚没有充分证据表明是由于半刚性基层产生的反射裂缝。值得注意的是,全线有23个断面埋设了传感器,但是目前仅在STR17和STR19两个路段的3个传感器断面产生了横向裂缝,通过下文弯沉和车辙的分析可以发现,这两个路段的沥青混凝土结构层厚度分别为36cm和48cm,且均采用30#沥青混凝土作为柔性基层,弯沉、车辙均较小,裂缝的产生可能与30#沥青混凝土的使用有关。而对于这些裂缝的成因分析,近期将结合3D雷达检测和钻芯试验进一步明确。

路面弯沉的发展趋势

为了便于环道沥青路面使用性能的观测与分析,按照沥青面层厚度的不同,将环道19种主试验路面结构分为4组。分别为这4组路面结构在2017年加载期间的中心点弯沉和弯沉盆面积的变化曲线。数据为各加载周期后FWD弯沉检测的平均值,共26个周期。从曲线看出以下规律。

(1)各组结构的弯沉和弯沉盆面积曲线在为期一年的加载过程中,呈抛物线变化———随着气温的升高,数值逐渐增加,同时,随着气温的降低,数值又逐渐下降。这说明温度状态对沥青路面结构的弯沉(盆)大小有显著影响。

(2)第3组结构的中心点弯沉和弯沉盆显著高于其他3组结构。这是因为第3组结构中有2个结构(STR10和STR12)在沥青混凝土与半刚性材料结构层之间设有级配碎石联接层,导致该组结构的整体弯沉较大。由此说明,结构的弯沉大小并不完全取决于沥青混凝土结构层的厚度,而且与结构的组合形式有关。

(3)从第1,2和4组中心点弯沉和弯沉盆面积的变化趋势看,12cm沥青面层的第1组结构并不是弯沉最小的结构,特别在气温较低的冬季、春季和秋季,其弯沉水平大于第2组和第4组结构。这是由于在环境温度较低时,沥青混凝土具有较高的响应模量(沥青混凝土的黏弹特性决定的),其模量水平将高于半刚性材料的回弹模量,由此导致这种结构的弯沉水平较小。但是,由于沥青混凝土的黏弹特性,当夏季气温较高时,沥青混凝土的响应模量衰减显著。由此在一年四季的环境变化中,这类结构的弯沉变化幅度明显高于第1组结构。

总之,弯沉作为衡量沥青路面结构承载能力的指标之一,其数值不仅与沥青混凝土结构层厚度有关,而且与沥青路面本身的结构形式、材料性能、环境温度等因素有关。

为了客观描述环道各个结构在加载期间弯沉(盆)的变化规律,比较各个结构弯沉指标的衰变规律,基于2016年环道零点标定期间8次不同环境状态下的FWD弯沉检测结果,采用指数模型,分别建立了环道19种路面结构的温度修正方程,并以此对2017年各个检测周期的弯沉(盆)数据进行温度修正,得到相应的4组路面结构在2017年加载期间的中心点弯沉和弯沉盆面积的变化曲线,见图11、图12。由图看出,经过2017年的加载试验后,各组路面结构中心点弯沉数值的总体变化趋势是保持不变或略有减小,说明环道大部分路面结构的承载能力并没有出现衰减现象,而是在增加。其主要原因有两方面:一是结构中半刚性材料结构层的强度仍处于缓慢增加的阶段,二是结构中非整体性结构层或沥青混凝土基层仍处于压密阶段,特别是第3组结构的压密现象比较显著。

此外,对于同一组结构,尽管沥青面层厚度相同或相近,但是弯沉(盆)数值仍有较大差异和不同的变化规律。以下剖析这4组结构中典型结构的弯沉变化情况:

(1)第1组结构中5个结构的中心点弯沉的变化曲线,由此看出,尽管这组结构沥青混凝土面层厚度均为12cm,但由于基层、底基层的刚度水平差异较大,弯沉数值有明显的差异。仅有2层水泥稳定级配碎石半刚性材料结构层的STR3是5个结构中基层、底基层刚度最弱的结构,因此其弯沉值最大;STR2结构与STR3相比,增加了1层水泥稳定土底基层,弯沉水平明显下降,但仍明显高于其他3个结构。STR1结构的半刚性材料结构层的刚度进一步增强,STR4,STR5采用刚性基层结构,因此这3个结构的弯沉水平进一步降低,且基本相当。

(2)第2组结构中的4个结构的弯沉基本相当,但也存在略微差异。这4个结构都采用3层半刚性材料层,但STR6,STR7的2层水泥稳定级配碎石的强度标准比另外两个结构的水泥稳定级配碎石高一个等级,因此这两个结构的弯沉水平略低于另外两个结构。同时,STR6的沥青混凝土厚度为16cm,小于STR7的18cm,因此在高温环境下弯沉水平最小。STR8和STR9均为18cm沥青混凝土面层,但STR9表面层4cm为多孔隙沥青混凝土(PAC13),因此STR9的弯沉大于STR8(表面层为密实型沥青混凝土)。这说明多孔隙沥青混凝土对结构弯沉是有一定影响的。

(3)其中STR10和STR11为28cm沥青混凝土结构层,STR12,STR13和STR14均为24cm。STR11和STR13的半刚性材料结构层材料和厚度与第2组STR6和STR7相同,因此弯沉水平在这组结构中最小,同时28cmAC的STR11弯沉小于24cmAC的STR11,这与第2组STR6和STR7的规律相反,值得进一步关注研究。STR10和STR12是两个设有级配碎石联接层的结构,从现阶段弯沉检测情况看,其不仅是这组结构中,而且是环道19种结构中弯沉数值最大的两个结构。这两个结构在今后试验过程中弯沉水平的变化,以及相应路用性能的演变,如车辙、疲劳开裂、平整度等,应值得高度关注。这涉及沥青路面结构设计中级配碎石结构层合理设置方式与原理问题。

(4)第4组的5个结构的中心点弯沉值的变化曲线见图16。STR15,STR16和STR17都是36cm的沥青混凝土结构层,这3个结构的主要区别在于下层24cmAC25沥青混凝土分别采用不同品质的沥青,STR17为30#沥青,STR16为70#沥青,STR15为50#沥青,由此,3个结构的弯沉数值根据沥青标号的降低而逐渐减小。这说明,沥青品质的变化对于路面的弯沉水平有显著影响。

值得注意的是,STR19为48cm沥青混凝土结构层,除表面层4cm为SMA13外,下面44cm的沥青混凝土均采用30#沥青,该结构的弯沉并没有因为沥青混凝土结构层厚度的增加而增加,相反,不仅明显小于STR15,STR16,而且略小于STR17。这说明当沥青混凝土结构层达到一定厚度后,沥青品质对结构的承载能力产生显著影响。对比第1组的STR1,STR4和STR5的弯沉数值,足够厚度的30#沥青混凝土的使用提供了相当于半刚性材料结构层的承载能力。

再者,STR18是纯柔性结构层,52cm的沥青混凝土结构层+48cm的级配碎石结构层,其弯沉值是这组结构中最大的,在环道19种结构中仅次于STR10和STR12。这与该结构中没有半刚性材料结构层有关,也可能是级配碎石底基层引起的。这个结构的路用性能还有待于进一步观测。

本节较为详尽地讨论了环道19种主试验结构在2017年加载过程中中心点弯沉的变化规律,其今后的发展还有待于今后加载试验的进一步观测。但有一点可以明确,沥青路面弯沉的变化不仅与沥青混凝土结构层厚度相关,而且与结构组合形式和材料品质密切相关。

路面结构应力/应变的响应规律

2017年版的沥青路面设计规范中,构造了基于应力、应变的沥青混凝土结构层和半刚性材料结构层的疲劳方程,替代以往规范中弯沉和应力的疲劳方程。为了验证新版规范中的疲劳方程,RIOHTRACK环道在19个主试验结构的23个断面上,在不同结构层位上埋设了应变和应力传感器,监测在不同荷载作用阶段时,不同组合形式的结构内部的应变和应力的变化情况。

现已对环道部分结构在2017年加载期间的应力、应变响应规律进行初步分析,得到一些初步结论。

首先,与路面结构的弯沉指标一样,沥青路面结构内部的应力、应变响应数值受环境温度的变化影响较大。环境温度的变化不仅影响应力、应变响应的数值,而且改变其状态。STR1和STR19两个结构沥青混凝土结构层底部在不同检测时期测定的应变变化曲线。第1周期为2016年的12月初,是北京的冬季,第6周期为2017年的3月底,是北京的春季,到14周期适值6月下旬,是北京的夏季。

STR1薄面层的半刚性基层结构12cm沥青混凝土面层底部的水平方向的应变曲线。看出:在冬季的时候,为压应变;到了春季,由于温度的变化,沥青面层底部的应变状态发生改变,由压应变转变为拉应变;并随着温度的升高,拉应变急剧增大。由此看出,对于薄沥青混凝土层的半刚性基层结构,在正常服役期间,沥青混凝土层底部并不完全处于受压状态,而是随着环境温度的变化而改变。

STR19结构不同深度位置水平方向横向和纵向应变变化曲线和竖向应力变化曲线。从曲线形状看出:(1)深度12cm和24cm位置的应力应变数值,随着温度的升高而明显增加,而36cm,48cm位置的应力应变数值增加较为缓慢,因为在12cm,24cm的深度范围,大气的温度变化对其的影响是显著的。(2)在深度12cm位置,水平纵向的应变出现了状态改变的现象,由拉转变为压。(3)在12cm和24cm位置,沥青混凝土基本处于压应变状态,而在36cm和48cm位置,沥青混凝土处于拉应变状态。

其次,为了修正环境温度对结构内部应力、应变响应数值的影响,本研究通过进一步的统计分析,发现沥青混凝土层底部的应变和竖向应力数值变化与温度之间存在良好的相关性。

温度修正后的应力、应变曲线,可以看出,经过温度修正后,在不同检测周期的应力、应变的变化幅度大幅度降低,说明这个加载期间沥青路面结构内部的应力、应变状态基本保持不变,还没有产生应力、应变的疲劳损伤。这个结论与上文弯沉监测结果基本一致。值得注意的是,温度修正仅能改变应力、应变数值的大小,并不能改变应变状态。

此外,通过检测数据分析发现,对于某一结构,作为评价路面结构承载能力的两类指标———弯沉与应力、应变,两者之间存在一定的相关性。结构在不同环境温度条件下,FWD不同级位荷载作用时,中心点弯沉与竖向应力的关系曲线。STR19结构在FWD不同级位荷载作用下,中心点弯沉与结构内部不同深度位置的竖向应力关系曲线。从图中曲线形态看,弯沉与竖向应力存在良好的统计关系,可采用数学模型进行拟合:

总之,通过以上对环道路面结构应力和应变响应数据的初步分析,可以得到2个主要结论:一是环境温度(特别是路面结构内部的温度)对路面结构内部的应力、应变响应存在显著的影响,特别是靠近路表的结构层受大气温度的变化影响显著,不仅影响相应层位应力、应变响应数值的大小,而且影响应力、应变的状态。在进行沥青路面结构内部应力、应变状态分析时,相应的温度修正是必不可少的。二是,对于一个特定的结构,在荷载作用下,路表的弯沉数值与结构内部的应力应变响应数值之间存在非线性的关系,从一个侧面证实了路面结构的力学响应是非线性的,这将有利于进一步深入理解路面结构的力学行为,完善路面结构的力学分析体系。

路面车辙

2017年度加载期间,环道各组沥青路面结构的车辙变化曲线(采用CICS车检测),包括环道圆曲线B段的抗车辙路段的车辙变化曲线。

曲线看出:

(1)除圆曲线B段外,第1组12cm沥青面层的结构整体车辙水平最小,其次为第4组结构,第2组结构居第3,第4组结构的平均车辙深度最大。由此说明,各组结构车辙水平的大小与沥青混凝土结构层厚度没有必然的关系。对比上文各组结构弯沉水平的分析,路面结构弯沉水平大小对其车辙发展也产生一定影响。如第3组结构弯沉水平最大,同时车辙水平也最大;又如第4组结构,尽管其沥青混凝土结构层厚度最厚,但是由于该组结构的弯沉水平较小,因此其车辙水平也较小。

(2)对于圆曲线B段结构,处于行车荷载最不利的路段,但在23周期以前,其车辙水平并不严重,之后有所增加,但整体车辙水平仍略小于第2组结构。对于其今后发展趋势还有待于进一步观测,同时基于现阶段车辙状态可以初步推断,为了减小沥青路面车辙,除沥青面层厚度外,材料因素和结构因素也需要考虑。原因一,圆曲线B段的沥青面层厚度与第2组结构基本相同,为18cm,只是沥青混合料的品质不同,采用了不同的抗车辙材料;原因二,圆曲线B段的基层、底基层结构与STR1结构相同,具有较强的结构刚度,结合上文结论可知,这有利于减少车辙的产生。

为了进一步说明结构刚度对路面抗车辙的影响,分别表示第1组和第4组中各个结构的车辙变化规律。对于第1组结构,在上文弯沉分析中指出,STR1,STR2和STR3这3个结构中STR1的弯沉最小、STR3的弯沉最大,从图中车辙变化曲线看出,STR1的车辙最小,STR3的车辙最大。对于第4组结构,根据上文弯沉分析,对于这组的5种结构,STR17和STR19采用了30#沥青混凝土作为基层,整体的结构弯沉最小,同样在图中的车辙变化曲线中,这2个结构的车辙水平最低;另外,STR15,STR16和STR18这3种结构的弯沉差异较大,但目前车辙水平没有明显的差异。

此外,第2组结构的车辙变化曲线看出,STR6的车辙水平最小,该组结构中,STR6的弯沉水平也是最小;同时,显示出第3组结构的STR11和STR13的弯沉水平最小,在中也表示出这2个结构的车辙水平最小。

由此可以证明,结构刚度的大小对于沥青路面抗车辙能力存在一定的影响———刚度越大,车辙越小,不论是半刚性基层还是沥青混凝土基层。

另外,环道在采用CICS多功能检测车进行车辙检测的同时,也采用3m直尺的方式进行相应的车辙深度检测。为环道25种沥青路面结构(包括圆曲线B段的6种抗车辙路段)2种检测方式得到的车辙水平的散点图。看出这2种检测方法得到的车辙水平具有一定相关性,但相关系数不高。对其中原因还需要进一步分析。

路面平整度

环道2017年度4组路面结构平整度的变化曲线。与上文车辙曲线对比发现,尽管第3组结构的车辙最大,但是平整度IRI指数最小。第2组结构的IRI最大,其次为第1组结构,第3组结构居第3。总之,4组结构的平整度与车辙的变化规律并不一致。一般来说,车辙是评价路面的横向变形(垂直于行车方向),平整度是衡量路面的纵向变形(沿着行车方向),理论上将车辙和平整度是评价路面变形的2个独立指标。

第26周期加载结束后环道19种路面结构车辙与平整度的散点图。看出,这2个指标之间没有良好的相关性,而且存在车辙越大,平整度越小的趋势。对于这个问题可以从能量角度进行初步解释。路面的变形可以看做荷载作用下路面响应的一种能量转化。在三维空间中,这种能量转化分为3个方向的响应变形———横向(车辙)、纵向(平整度)和竖向(弯沉)。当外力荷载一定时,当1个或2个方向的变形较小时,就会导致另2个或1个方向的变形增加。

分别为4组结构的平整度变化曲线。由第1组5种结构的平整度变化曲线,对比STR1,STR2和STR3结构,结合上文车辙和弯沉曲线可以看出,STR3结构虽然弯沉、车辙最大,但是IRI数值最小,反之STR1的车辙、弯沉最小,但是IRI最大。由第3组结构的平整度曲线,结合上文弯沉曲线,可以看出,STR10和STR12结构的弯沉最大,但是平整度最小,而弯沉较小、车辙较小的STR11和STR13,其IRI较大。

从2017年各个周期平整度IRI指标变化情况看,在2017年加载期间,环道19种路面结构的平整度存在一定的波动,特别是在第13,14周期后平整度出现较为明显的波动。这可能是由于气温升高引起的,但各个路段的平整度并未像车辙指标一样出现明显的衰变趋势。

为了客观比较各个路段平整度的变化情况,可将初始各路段的初始平整度为基点,对各个周期的平整度数值进行修正。然而,检测数据发现问题并不是那么简单。

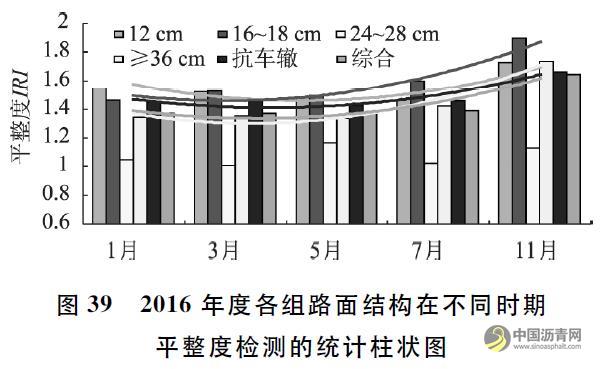

根据2016年环道零点标定试验期间不同时期平整度IRI数据分析发现,平整度指标与弯沉指标类似存在温度修正问题。图39为2016年度各组路面结构在不同时期平整度检测的统计柱状图。在零荷状态下,理论上路面平整度应是保持不变的,但由图看出,在不同检测季节,路面的平整度是不同的。总体上,当气温较高时,平整度IRI较小,当气温较低时,平整度IRI较大,第3组结构除外。

根据对2016年各个检测时期沥青路面结构内部的温度场分析,发现沥青路面结构中沥青混凝土结构层内部的当量温度与平整度IRI之间存在良好的相关关系。因此,对于2017年各路段在不同加载周期的平整度的修正问题相对比较复杂,首先需要确定2017年度不同周期平整度检测时的沥青混凝土结构层的当量温度。

总之,通过以上分析可以认为,在荷载作用初期阶段,即沥青路面尚未发生明显的结构损伤阶段,路面平整度水平、车辙水平以及弯沉水平之间存在相互交织的耦合关系,此消彼长。这种关系不仅与环境温度有关,而且与结构组合形式、结构刚度水平和材料品质等诸多因素有关。从现阶段加载状态来看,对于半刚性基层结构,平整度与弯沉、车辙水平之间存在负相关,但随着柔性基层结构增加,特别是沥青混凝土结构层厚度的增加,这种负相关性逐渐减弱,并趋于正相关。

抗滑性能

RIOHTRACK环道的19种主试验路面结构上,共铺设了4种表面层,分别为:4.75mm及其以上碎石含量为65%的AC13-65%,4.75mm及其以上碎石含量为70%的AC13-70%,4.75mm及其以上碎石含量为75%的AC13-75%,即SMA13,和4.75mm及其以上碎石含量为80%的AC13-80%,即PAC13。在环道的加载过程中,在每个检测周期分别采用CICS检测车进行纹理深度检测,每个月分别采用摩擦系数车进行横向力系数检测。

为截至25周期末,环道4种表面层沥青混合料纹理深度的变化曲线。由此可以看出:

(1)PAC13混合料的纹理深度明显高于其他3种表面层混合料,且在2017年加载期间基本保持不变;

(2)另外3种密实型表面层沥青混合料纹理深度的变化规律基本一致,且数值比较接近。仔细划分看,在第10周期后,SMA13与AC13-65%型混合料的纹理深度数值基本一致,而AC13-70%的纹理深度明显高于这2种混合料;

(3)在第10周期前,AC13-65%,AC13-70%和SMA13这3种混合料的纹理深度基本保持不变,之后,随着气温的升高,纹理深度出现比较明显的减小趋势,直至19周期后,纹理深度又出现一个相对稳定的波动状态。

由此说明,在荷载作用的初期阶段,环道表面层纹理深度的变化不仅与荷载作用有关,而且与环境温度变化有关,且环境温度的影响可能比荷载作用的影响更显著。

从横向力系数的变化曲线看,与纹理深度的变化规律并不相同。首先,PAC13混合料的横向力系数明显小于其他3种表面层混合料,说明横向力系数与纹理深度2个评价路面抗滑性能的指标并不一致。从测量原理看,横向力系数的大小主要取决于轮胎与路面的接触面积大小,对于多孔隙的PAC13,表面孔隙率大,尽管纹理深度较大,但由此导致轮胎与路面的接触面积减小,造成横向力系数的降低。对于3种密实型沥青混凝土表面层,其横向力系数目前大致规律是:碎石含量最高的SAM13的横向力系数最小,其原因与PAC13类似;碎石含量最小的SAC13-65%的横向力系数有所提升,但碎石含量居中的SAC13-70%的横向力系数最大。这说明,从横向力系数指标看,在相同或相近的密实状态下,混合料中的碎石含量可能存在一个最佳值,使得铺筑后的混合料具有最大的横向力系数水平。对于这个问题,将在今后的加载试验检测过程中进一步加强观测。

其次,在第10至第13周期时,横向力系数有明显的增加趋势,但与此同时纹理深度在逐渐减小。一个指标评价的路面抗滑性能在增加,而另一个评价的结论是在减小。其原因也在于这2个指标测试原理的不同,以及环境温度的影响。从第13周期到第18周期,4种表面层混合料的横向力系数在减小,之后到第23周期,横向力系数指标出现波动,这与纹理深度的变化趋势基本一致。关于路面抗滑性能指标的环境温度影响因素问题,将在2018年的加载周期间进一步研究。

结论

通过本研究介绍,RIOHTRACK环道建成2年来,经过1年的加载试验,目前总体使用状态基本正常,在裂缝、弯沉、车辙、平整度等服役性能方面表现出一些初期的变化规律。这些规律的演化将在今后的加载试验中进一步观测、验证。目前初步的结论有:

(1)环境温度的变化对路面服役性能的影响是不可忽略的。环境温度的升高不仅导致沥青路面车辙变化速率的增加,而且环境温度的变化对于路面结构承载能力指标、平整度指标和抗滑性能指标都有较为显著的影响。为了全面、客观评价环道各个路面结构全寿命服役周期内的演化规律,建立不同类型路面服役性能的温度修正模型是必要的。在2016年度的零点标定试验和2017年度的加载试验过程中,对这些指标的温度修正问题进行了初步的探索,在2018年的试验过程中将对此问题进行更为全面的研究。

(2)经过2017年的加载试验,RIOHTRACK环道的25种沥青路面结构,特别是19种主要试验结构,已表现出各种路用性能在加载初期的变化规律。对此本研究进行了初步的总结和分析,得到一些有益的认知,为今后通过环道试验进一步验证和完善沥青路面多元化的服役性能的设计模型和参数奠定基础,主要有:

①当前环道产生的横向裂缝并不是半刚性基层引起的反射裂缝;②对于一个具体的实体结构,沥青路面的弯沉与结构内部的应力应变响应存在良好的非线性关系;③沥青路面的车辙水平,不仅与沥青混凝土结构层厚度有关,而且与结构组合形式、结构刚度水平、材料品质等因素有关;④在加载初期,沥青路面的车辙水平与平整度之间没有必然的联系;⑤在评价路面抗滑性能时,路面纹理深度和横向力系数指标之间没有必然的关系。

以上这些结论基于足尺路面试验环道2017年的检测结果,进一步将在2018年及其以后的加载试验中进一步验证。

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!