CC+AC复合式路面是一种在水泥混凝土上铺筑沥青混凝土形成的刚柔相济的路面结构型式。这种复合式路面结构中,混凝土刚性基层具有较高的强度和耐久性,沥青面层起磨耗层的作用,从而可使设计年限内路面整体结构无破坏,必要时只需对磨耗层进行适当的维修养护即可,故其是一种长寿命路面结构型式。虽然CC+AC复合式路面结构具有很高的承载力和结构寿命,但由于结构设计中并没有能较好反映刚柔层间复杂特性的控制指标和检验指标,从而造成施工时无法进行施工质量验收,致使沥青磨耗层和刚性基层层间经常发生病害中国沥青网sinoasphalt.com。近年来,旧水泥路面加铺沥青层产生坑槽、推移、车辙、反射裂缝等病害比较常见。

新建CC+AC复合式路面与旧水泥路面加铺沥青磨耗层的区别是:其混凝土基层界面浮浆较厚,虽然施工时采取了破除浮浆的措施,但效果不理想,从而极有可能造成一些区域层间粘结性能更差,更容易发生层间粘结和剪切破坏。鉴于此,本文在分析比较现有复合式路面结构设计方法和指标的基础上,以刚柔结构层层间粘结和剪切破坏为主要病害控制类型,探讨新建复合式路面结构设计方法,其对于提高复合式路面使用质量具有重要意义。

复合式路面结构设计方法比较

复合式路面结构设计方法早期主要基于工程经验提出。经验法以美国陆军工程师部队(COE)提出的“补足厚度缺额法”(简称COE方法)以及基于此方法的AASHTO修正方法最受认可。COE方法设计思路的核心可总结为以下2点:1)以现有地基承载条件和未来交通情况为主要依据,假设面层全部为新建混凝土路面,计算单层混凝土厚度;2)考虑旧水泥板状况系数、混凝土板裂缝未来开裂系数以及混凝土层厚与沥青层厚当量转换系数的旧混凝土层厚与新建单层混凝土层厚之间的差值即为沥青加铺层厚度。AASHTO放弃了COE方法中加铺后旧混凝土板进一步开裂的系数,但全面补充了影响路面性能的其他因素,并将这些因素的影响度全部量化在混凝土层厚与沥青层厚当量转换系数中,形成了更具实用性的沥青加铺层厚度计算方法。我国现行《公路沥青路面设计规范》与现行《公路水泥路面设计规范》中对于复合式路面结构设计的一些规定也参考了上述经验性方法。

随着计算机科学和应用力学的不断发展,以提高结构设计寿命和充分考虑各影响因素为目的的力学经验法逐步得到研究和应用。力学经验法在工程经验基础上,深入分析了造成路面病害的力学原因,在结构设计分析时提出了力学控制指标。例如,美国沥青协会(AI)提出的弯沉法,其提出加铺层结构设计时应主要控制容许垂直应力,水平方向应力可少考虑或不予考虑。基于经验和计算,该方法提出了加铺沥青层之前旧水泥路面接缝和裂缝处板两边弯沉差的最低要求,并按照板长与温差提出了加铺层厚度最小值设计方法则提出把沥青层层底拉应变和剪应变作为设计指标以控制反射裂缝。此外,也有研究者提出了基于断裂力学原理的设计方法,该方法提出了沥青加铺层在荷载作用和温度作用下的裂缝应力强度因子计算公式,首次从力学分析角度考虑了层间处治材料的影响,并以此为基础,结合疲劳断裂公式得到沥青加铺层计算方法。

上述经验法或力学经验法是基于旧水泥路面加铺沥青层的设想与实践提出的,其设计方法中对于影响沥青加铺层寿命的各因素包括反射裂缝等均有考虑。从多年来的工程效果看,旧水泥路面加铺沥青层的病害主要以反射裂缝为主,因此,当前考虑反射裂缝因素的经验法或力学经验法基本满足工程需求。但新建CC+AC复合式路面混凝土基层可能存在较厚的浮浆,致使刚柔界面特性更加复杂,除了反射裂缝外,刚柔层间滑移也存在一定风险,这是与旧路加铺沥青层的不同之处,也是影响路面使用寿命的重要方面。因此,以现有旧水泥路面加铺沥青层结构设计方法为基础,增加控制刚柔层间粘结和抗剪性能的控制指标,对新建CC+AC复合式路面结构设计和质量控制具有重要作用。

层间粘结与抗剪性能指标

新建CC+AC复合式路面层间粘结与抗剪性能的控制指标的提出基于以下几点考虑:1)混凝土基层表面未处理时,其层间粘结与抗剪性能存在不能抵抗最大剪应力的情况;2)混凝土基层表面经处理后,破除了浮浆并形成了一定的粗糙纹理,粘结与抗剪性能得到大幅度提高,可在一定程度上消除荷载特别是重载引起的最大剪应变;3)混凝土基层界面经过处理且层间设置防水粘结层和防反射裂缝措施后,层间状态极为复杂,其粘结和抗剪性能标准虽然无法确定,但其必然与界面处理方式与粘结层材料相关。

本文提出的层间粘结与抗剪性能指标属于试验验证性控制指标,用粘结强度和抗剪强度来表示。本文基于历史数据的收集总结和大量室内试验验证,提出新建CC+AC复合式路面刚柔层间粘结和抗剪强度要求范围,其有助于判断该类型路面设计的混凝土界面以及层间处治措施是否满足实际要求,对旧水泥路面加铺沥青层的设计也有参考意义。

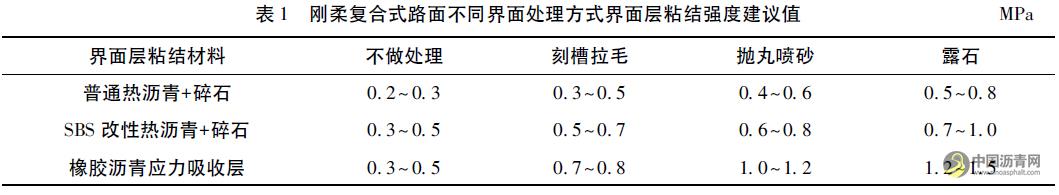

试验时,选择的新建CC+AC复合式路面混凝土基层界面处理措施有刻槽、拉毛、抛丸喷砂、露石等;选择的界面防水粘结层处理措施有石油沥青同步碎石封层、SBS改性沥青同步碎石封层、橡胶沥青应力吸收层等。本文提出了新建CC+AC复合式路面不同界面处理方式25℃层间粘结和抗剪强度控制指标建议值。

结构设计内容与流程

新建CC+AC复合式路面结构设计的基本思路是:水泥混凝土基层板设计仍采用水泥路面的设计方法,结构设计以荷载和温度梯度产生的综合弯曲疲劳应力控制,不考虑沥青面层的影响。沥青面层厚度设计时,主要考虑沥青层底拉应力与剪应力以及刚柔层间抗剪与粘结强度指标,不考虑弯沉指标。拉应力和剪应力指标主要控制基层板切缝或裂缝处沥青层抵抗反射裂缝疲劳性能,抗剪和粘结强度指标主要控制经过层间处治的刚柔界面抗滑移性能。结构设计内容和步骤如下。

调查基础数据

调查影响路面结构设计的环境因素、气候因素、水文状况、材料信息、土基状况及交通参数等信息。环境、气候、水文因素主要包括当地降水状况、地下水位、蒸发状况、历年温度资料及历史极端最高、最低温度等。材料信息包括当地筑路材料供应特点、材料各项性能及运输途径等。土基状况包括土质特点、强度及特殊路基状况等。交通参数包括交通量、轴载谱和轮胎接地压力大小及轮胎接地压力分布特征等。

设计指标确定

根据路面等级、类型、结构特点、典型病害及交通参数等确定路面设计和验算指标,包括沥青层底剪应力、沥青层底拉应力、层间粘结强度及抗剪强度。

初拟路面结构和刚柔层间处治方式

根据项目所在地材料特点、交通荷载、路面使用要求等初拟路面结构、结构层材料组成及层间处治方式等,具体包括结构层组合及非计算结构层厚度、垫层材料与下基层材料类型、混凝土基层强度等级、沥青层类型和材料级配组成、混凝土基层表面的处理方式(拉毛、刻槽、铣刨或露石等)以及层间处治材料的选取等。

结构层厚度与层间处治方式确定

按经验确定垫层、下基层厚度,采用水泥路面设计方法计算混凝土基层厚度。

计算沥青层厚度时,层底最大拉应力不超过所选沥青层材料的最大容许拉应力,层间最大剪应力不超过抗剪强度。同时,在实验室进行粘结试验和抗剪试验。如果计算和验算通过,则可确定沥青层厚度和刚柔层间处治方案;否则须重新拟定沥青层厚度和选择混凝土界面处理方式,并重新计算验证。

混凝土基层厚度折减

沥青层厚度确定后,宜对计算的水泥混凝土基层厚度进行适当折减,以提高经济性。厚度折减方法可采用AASHTO旧水泥路面加铺沥青层的厚度计算经验公式。

沥青混合料性能设计

新建CC+AC复合式路面结构层厚度和刚柔界面处治方式确定后,应选择沥青种类、矿料级配类型进行沥青混合料设计,并验证其各项性能满足技术要求。

经济性优化

新建CC+AC复合式路面结构设计时,应从总造价角度考虑,包括初期修建费、养护费、改建费、残值等,最终确定合理的复合式路面结构和层间处治方案。

工程检验

新建CC+AC复合式路面刚柔层间粘结和抗剪强度指标不仅在结构设计时可作为混凝土基层板界面处理方案是否合理的判断指标,而且也可在施工过程中对现场检测结果与设计要求值的差异进行判断,以评价施工效果的好坏。

2014年,广东省某高速公路新建30kmCC+AC复合式路面作为科研试验路,路面结构为15cm级配碎石垫层+22cm4%~5%水泥稳定级配碎石下基层+30cmC40混凝土上基层+7cmAC20沥青混凝土面层,路面总厚度74cm。下封层采用SBS改性沥青同步碎石封层,混凝土上基层界面分别采用刻槽和拉毛处理。为了满足科研需要,选择了少部分路段进行界面露石处理和界面不处理(清扫后实施下封层)。在试验路施工过程中及运营期间,对各方案的刚柔层间粘结强度进行了现场检测。

可以看出,混凝土上基层界面未处理时,其刚柔层间粘结强度太低,但经刻槽、拉毛和露石处理后其粘结强度得到大幅度提升。但就单个界面处治方式看,刚柔层间粘结强度还是稍微低于设计要求,原因可能是受施工水平与检测时环境温度的影响。尽管如此,但如果能更加严格地控制施工质量,刚柔层间粘结强度则基本可以满足设计要求。

需要说明的是,刚柔层间粘结强度现场检测相对容易,而抗剪强度则相对较难,且对路面破坏较大,故本次试验路现场只进行了粘结强度检测。王火明等研究认为,CC+AC复合式路面界面层抗剪强度与粘结强度存在良好的线性相关性,相关系数接近0.9,且相同条件下界面层粘结强度与抗剪强度大小相当,粘结强度的好坏在一定程度上可以反映抗剪强度的大小,这一关系对现场检测具有重要意义。因此,经现场检测粘结强度结果,基本可判断各处治方案的抗剪强度是否满足设计要求。

结束语

本文探讨了旧水泥路面加铺沥青层的结构设计方法,认为新建CC+AC复合式路面结构设计可借鉴旧水泥路面加铺沥青层结构设计方法,但基于新建复合式路面刚柔界面的复杂特点,可以增加刚柔层间粘结强度和抗剪强度作为计算沥青层厚度与判断混凝土界面层间处治措施是否满足要求的控制指标。

另外,本文针对刚柔界面层的不同处治方案和材料类型提出了界面粘结强度和抗剪强度的建议值,并基于沥青层底拉应力、剪应力以及粘结强度与抗剪强度指标提出了新建CC+AC复合式路面结构设计内容与设计流程,其对于新建CC+AC复合式路面结构设计施工具有一定参考意义。

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!