摘 要

本文基于规范对水泥稳定碎石基层材料配合比设计及级配范围的相关规定与理念,结合我国材料生产现状,分析了现有规定的不足,提出了改进的基层材料级配范围,分析了材料密实性与施工均匀性对基层材料性能的重要作用,结合工程实际应用,提出了解决级配中细粉料缺乏的办法,并通过体积特性计算分析了最大干密度状态下材料密实性的改善状况。

关键词 水泥稳定碎石 | 级配 | 密实性 | 体积特性

半刚性基层沥青路面是我国最典型的、适应我国现阶段国情的、广泛使用的路面结构,其具有性价比高、承载能力强、行驶舒适、维修较方便等特点,可以预见,半刚性基层沥青路面在一个较长的时期内仍然是我国公路建设的主要路面结构形式。

在半刚性基层路面结构中,沥青面层厚度较薄,一般为4~18cm,用作功能层,半刚性基层厚度一般不低于20cm,用作主要的承重层,高等级公路一般还设置有底基层作为次承重层沥青网sinoasphalt.com。也就是说,基层在我们的路面结构中发挥着主要的承重作用,因此基层材料必须具有足够的强度、模量以及抗疲劳性能,多雨地区还必须具有足够的抗冲刷能力。

随着我国经济的快速发展,交通量不断增大,同时,超载现象始终没有得到有效控制,这就要求路面结构设计必须首先保证承重基层具有足够的强度和模量,在此基础上通过优化材料设计提高材料的抗裂与疲劳性能,不能为减少基层裂缝而一味地强调降低材料设计强度。

2000年以来,涉及水泥稳定材料配合比及级配设计的行业规范主要有《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)、《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2006)和《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20-2015)。上述规范中,在半刚性基层沥青路面的强基、薄面、稳土基理念的基础上,始终强调了基层的主要承载作用,配合比设计上要求首先要保证达到设计强度,然后再通过级配优化来适当降低水泥用量,对于矿料级配范围的规定也逐渐收窄,另外,在2015年版的细则中更加强调了施工过程控制及施工质量均匀性的重要性。

水泥稳定碎石材料由粗集料、细集料、水泥、水组成,室内击实或现场碾压成型后,水泥逐渐发生水化反应,形成水泥石,将粗细集料胶结在一起,达到设计强度,形成水泥稳定碎石材料。要想获得满足强度要求、不易产生裂缝、抗疲劳性能好的基层,除了材料技术要求和配合比设计之外,施工的均匀性是非常重要的,现场铺筑材料级配的均匀性、含水量的均匀性、水泥含量的均匀性、压实度的均匀性都会影响材料水化反应的速度和程度,影响局部应力的分布,一旦不均匀性达到一定程度,则会造成应力集中超过材料的强度,从而引起开裂,换句话说,施工的不均匀性对水泥稳定材料开裂的影响甚至大于材料的强度。

本文主要从级配设计以及材料密实性角度分析,对水泥稳定碎石基层材料配合比设计方法进行优化。

级配与体积特性分析

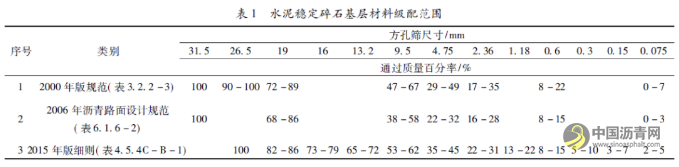

表1给出了历年规范对一级以上公路推荐使用的公称最大粒径为26.5mm的水泥稳定碎石基层材料级配范围的规定。

在表1中,1号和3号级配为悬浮密实型级配,2号为骨架密实型级配。可以看出,2015年细则推荐的C-B-1级配范围窄,要求筛孔数量多,要求公称最大粒径筛孔通过率为100%,要求0.075mm筛孔的通过率不小于2%即必须有一定数量的细粉料。C-B-1级配范围是细则编写组基于一系列实验数据得出的,在最大粒径31.5mm、公称最大粒径26.5mm时,材料最大干密度、抗压回弹模量、抗弯拉强度、干缩系数、温缩系数在4.75mm筛孔通过率为35-40%时最优,无侧限抗压强度在4.75mm筛孔通过率为40-45%时最优,综合推荐了4.75mm筛孔通过率为35-45%。需要注意的是,上述实验使用的6种级配范围,公称最大粒径靠近19mm,而现阶段使用的公称最大粒径为26.5mm,两种级配在紧密堆积状态下合适的4.75mm筛孔通过率是有区别的,这一点可以参考级配颗粒堆积干涉理论推导,还可以借鉴沥青混合料矿料级配最大密度线的理论得出。因此,结合实际生产中基层混合料会有部分颗粒粒径超过26.5mm的情况,同时侧重抗裂性能考虑,在实际使用C-B-1级配范围时发现,其级配范围可以有效保证材料的密实性,同时有利于施工均匀性,但整体偏细,即适当增加粗集料比例同样可以获得密实的材料,因此实际设计级配曲线时应落在级配范围中离下限曲线稍近的位置。

2015年细则指出在确保密实性的前提下才可以采用骨架型结构,可见密实性对水泥稳定材料来说更为重要。研究表明,水泥稳定碎石材料一味追求骨架结构不可取,密实性不足,反而会降低材料的模量、抗弯拉强度和抗疲劳性能。另一方面,较高的粗集料含量、较低的细集料含量对于降低材料干缩系数和温缩系数有利,美国机场建设规范中对水泥稳定碎石基层材料的规定采用了大比例细集料,4.75mm筛孔通过率范围为45-95%,工程中几乎不使用粗集料,导致常常需要采用预锯缝的措施才能控制不规则收缩裂缝的产生。综合而言,对水泥稳定碎石基层材料级配设计,应在保证密实性的前提下,适当减少细集料特别是0.075mm筛孔以下的材料的比例及塑性指数,适当增加粗集料比例,同时控制最粗一级粒径集料的比例从而减少离析,形成多级嵌挤的连续级配结构,这样能够获得具有足够强度且收缩系数小、耐久性好的基层材料,同时具有良好的可施工性,有利于提高施工质量均匀性。

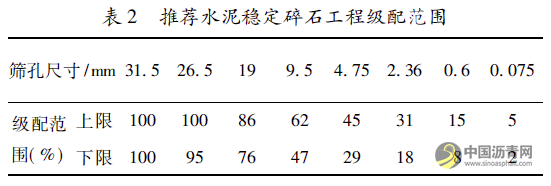

施工技术细则要求集料严格分档,甚至对4.75mm以上的粗集料提出采用单一粒径规格料,这符合提高基层工程质量的要求,但出于工程造价、实际生产水平等多种原因,粗集料实现单一粒径备料暂时在国内多数项目还做不到,多数项目还是采用四档备料,这对于级配合成计算时控制各分档关键筛孔的通过率进入C-B-1的范围基本没有问题,但可能出现非分档关键筛孔的通过率不能进入C-B-1范围的情况,这也符合当前路面基层材料生产的实际状况。因此,在进行配合比设计时,应重点控制关键筛孔的的通过率在级配范围之内,其他筛孔可以出现通过率稍有超出范围的情况,但应保证级配曲线的平顺。考虑到基层施工长久以来一般按照一个给定的工程级配范围进行级配设计,结合工程实际实施的可操作性,根据上述理论分析,采用幂函数模型分粗细两级计算,推导得到一个级配范围,可以用作工程级配范围,如表2所示。可以看出该级配范围上限与C-B-1一致,级配下限有所下移,取消了16mm、13.2mm等非关键筛孔,实际工程可参考中线进行级配设计,在保证密实的前提下尽量提高粗集料比例,降低4.75mm筛孔的通过率。

理论上,在给定水泥含量下,配合比设计试验所获得的最大干密度和最佳含水率状态,是指矿料和结合料的表面水在最合适数量时,在一定的击实功作用下,材料可以达到的最紧密状态,最佳含水量与矿料和结合料饱水面湿状态的含水量有关。此状态下,混合料体积由矿料体积、结合料体积、水和空隙组成,且剩余空隙相对最低。因此,过多强调骨架而缺少足够填充时,很容易造成材料不密实,过多强调密实性而少用粗集料,又会造成材料力学性能、收缩性能变差,综合来说,前面提出的多级嵌挤的连续级配结构是一种相对平衡的级配结构。

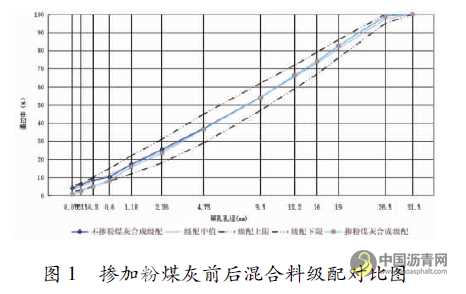

工程实践

在某工程中,技术人员参考表2级配范围中值进行了级配设计,合成级配曲线相对C-B-1的范围来说靠近下限,重点控制19mm、9.5mm、4.75mm、2.36mm、0.6mm、0.075mm这些关键筛孔的的通过率在级配范围之内,31.5mm通过率100%,26.5mm筛上允许有不超过3%的颗粒含量,保证级配曲线的平顺。由于项目细集料采用机制砂,除尘效果好,细集料的0.6mm以下筛孔通过率很低。与沥青混合料可以用矿粉来补充0.6mm以下粉料不同,当水泥稳定碎石原材料细粉料不足时会造成合成级配0.6mm筛孔以下通过率偏低,缺少填充料,造成材料不密实。因此,本项目结合当地粉煤灰供应充足的情况,使用了5%的粉煤灰作为填充料来替代部分细集料,合成级配对比如图1所示,可以看出,适当比例粉煤灰的掺入有效的补充了0.6mm筛孔以下部分的填充料,解决了原级配缺乏细粉填充料的问题。

粉煤灰中含有大量活性二氧化硅和三氧化二铝,能和水泥水化产物中的氢氧化钙发生类似于火山灰反应的二次水化反应,生成水化硅酸钙和水化铝酸钙,从而促进水泥进一步水化,可以提高材料后期强度。未水化的粉煤灰颗粒,作为填料填充在混合料空隙中,使混合料空隙变小,提高材料密实度,增加力学性能和耐久性。

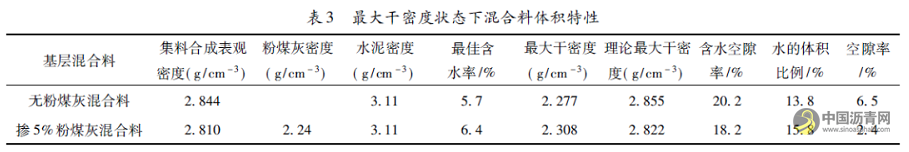

按水泥剂量4.5%,对上述级配进行不同含水率下的击实试验,得到最大干密度和最佳含水率,根据集料合成表观密度、粉煤灰密度和水泥密度,可以推算出材料理论最大干密度,结合最佳含水率,可以计算出最大干密度状态下混合料的空隙率,如表3所示。可以看出,使用5%粉煤灰替代部分细集料之后,混合料的含水空隙率明显下降,空隙率从6.5%下降到了2.4%,说明当细集料缺少0.6mm筛孔以下细粉料时,采用一定比例的粉煤灰进行替代,可以有效填充空隙,从而保证了最大干密度状态下混合料的密实性,有利于提高材料的力学性能和耐久性。

结语

半刚性基层沥青路面在一个很长的时期内仍然是我国的主要路面结构,作为主承重层的基层材料性能对于路面质量至关重要。本文基于历年规范对水泥稳定碎石基层材料配合比设计及级配范围的相关规定与理念,对混合料配合比设计优化进行了探讨。

(1)结合我国材料生产现状,分析了现有规定的不足,提出了改进的基层材料级配范围,分析了材料密实性与施工均匀性的重要作用。

(2)结合工程实际应用,研究了掺入适当比例粉煤灰可以解决级配中缺乏细粉料填充的问题,并通过体积特性计算分析了最大干密度状态下材料密实性的改善状况,结果表明通过级配的改善可以有效降低混合料最大干密度状态下的空隙率,从而提高材料密实性。

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!