周少荣 白世鸿 乔生儒 孙晓燕 ( 西北工业大学)

[摘要]

中间相沥青具有高残碳率、高密度、低的密度变化及易石墨化等优点,是较理想的碳/碳(C/C)复合材料基体前驱体。本文从C/C复合材料制备工艺的角度,阐述了制备C/C复合材料用的中间相沥青的主要特性,其中包括中间相沥青的流动性、在碳化过程中的稳定化、微观结构以及中间相沥青基C/C复合材料的界面结构。

1前言

1965年中间相沥青的发现[1],极大地丰富了碳素材料的研究内容,而中间相沥青基碳纤维的研制成功,更对沥青中间相的研究起到了推动作用沥青网sinoasphalt.com。有关沥青中间相的结构、生成机理及性质的报道,特别是关于制备碳纤维用中间相沥青的报道已有很多,但碳/碳(C/C)复合材料基体用的中间相沥青的综合性报道却微乎其微。

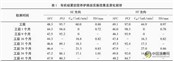

C/C复合材料具有高比强度、高比模量、耐高温等优异性能,然而它有两个致命的缺点:(1)抗氧化性能差;(2)制备费用高且生产周期长。C/C复合材料的制备工艺主要分为液相浸渍法和气相浸渍(CVI)法。尽管CVI法是制备C/C复合材料的常用工艺,但费用太高。采用液相浸渍法的树脂和各向同性沥青的残碳率太低,一般约为60%~70%,且最终C/C复合材料成品的孔隙率高,成品密度最高也只能达到1.8g/cm3,致使其整个生产周期变长。中间相沥青的残碳率则可高达90%,最终C/C复合材料成品密度可达到1.9g/cm3,而且沥青中间相极易石墨化。基于上述原因,世界各国竞相开展了中间相沥青用于C/C复合材料制备的研究,其中主要涉及中间相沥青在纤维束中的流动性、界面结构、中间相沥青在碳化过程中的稳定化以及中间相沥青基体的微观结构。

2中间相沥青的流动性

无论是C/C复合材料用的中间相沥青,还是碳纤维用的中间相沥青,其流动性均与沥青原料的性质、聚合条件以及中间相含量有关。中间相沥青是一种易熔的热致型液晶,随着热处理温度的升高,中间相沥青的粘度显著下降,在某一温度下达到最低点,而后中间相沥青粘度又急剧上升,失去了流动性。有关资料认为,中间相沥青中的BI(苯不溶组分)、QI(喹啉不溶组分)与BS(苯可溶组分)的溶剂化作用,是中间相沥青粘度降低的主要影响因素。当溶剂化起主导作用时,中间相沥青的粘度不断下降;随着热处理温度的继续升高,当逐渐加强的热分解缩聚反应与溶剂化共同作用时,中间相沥青粘度达到最低值;热分解缩聚反应起主导作用后,生成大量的中间相小球,BS组分含量逐渐减少,致使中间相沥青的粘度增加,其粘度随着中间相含量的增加而增加。当中间相含量达到40%时,中间相沥青发生相变,中间相小球体相互融并为各向异性的整体中间相,此时其玻璃化温度显著升高。为此Zimmer等[10]利用原位(insitu)法成功地将中间相沥青浸渍碳纤维束,实际上就是利用初始中间相含量低于相变转化点(40%)时的中间相沥青流动性较好,可充分浸人碳纤维束,随后在碳化过程中使沥青的中间相含量升高。

可以看出,在C/C复合材料制备过程中,在较低的温度(<300℃)下具有良好的流动性,碳化后的最终中间相含量高于80%的中间相沥青,是较理想的C/C复合材料基体前驱体。

3中间相沥青碳化过程中的稳定化

碳化是一个非常复杂的物理、化学过程,其间伴随有大分子的缩聚和小分子的生成及挥发,分子间也趋向于有序的定向重排。用中间相沥青作为C/C复合材料基体,其最显著的优点就是残碳率和密度较高。初始中间相含量为40%的A240中间相沥青,经过碳化后其中间相含量可增至80%左右,且制备的C/C复合材料密度最大,残碳率可达80%左右。

但中间相沥青基C/C复合材料在碳化过程中具有一定的收缩和膨胀性,对C/C复合材料的最终尺寸及质量有一定的影响。例如,用A240中间相沥青浸渍的C/C复合材料,在400℃左右有一个小的收缩后会产生较小膨胀,而其他中间相沥青浸渍的C/C复合材料却有很大的膨胀率,甚至达到30%左右。因此必须对中间相沥青浸渍的C/C复合材料进行稳定化处理。目前较流行的办法有两种:(1)在碳化温度超过600℃时,将C/C复合材料胚体放入密闭的钢模中进行碳化;(2)在低温下对C/C复合材料胚体进行稳定化处理。所谓稳定化处理实际上就是对中间相沥青进行预氧化处理,这种处理过程是扩散控制过程,其间不仅有加氢反应,而且还有交联反应。对于A240中间相沥青,在低于200℃下的稳定化处理可获得最小的膨胀量,但反应速率慢,处理时间较长;高于200℃以上的稳定化处理容易导致C/C复合材料表面发生交联反应,产生不均匀的皮芯结构,给稳定化过程带来困难,在200℃左右进行稳定化可获得最佳的处理效果。对不同的中间相沥青,其最佳处理工艺亦相应有所不同。基于上述原因可以看出,温度范围的控制是稳定化处理工艺的关键参数之一。

C/C复合材料在碳化过程中的膨胀,与中间相沥青中的内间相含量有密切关系。当中间相含量增加到发生相变时,其体积就会增加,从而引起C/C复合材料的膨胀。中间相含量增长速率大,其相变转化速率亦大,使C/C复合材料的体积也发生急剧膨胀,导致其密度急剧变化。中间相含量的增长速率与原材料沥青、热处理温度及停留时间有关,热处理温度愈高,停留时间愈长,中间相含量增长速率愈快。当然,原材料性质对中间相含量的增长速率有决定性的影响,大多数中间相沥青在一定的温度条件下就迅速融并为整体中间相,增长速率太快。因此,控制中间相含量增长速率对中间相沥青基C/C复合材料的密度变化具有重要的意义。

4中间相沥青基C/C复合材料的界面

复合材料的性能,主要决定于纤维、基体及界面三个方面,界面结构的强弱直接影响C/C复合材料的力学性能。总的来说,中间相沥青与碳纤维的粘接强度较低,但通过对碳纤维的表面处理,能有效地提高其与基体的粘接强度。有人发现,随着碳纤维表面pH值的增加,其表面粘接功也增加。中间相沥青的粘接强度也与碳纤维的种类有关,有的碳纤维经过HNO3或臭氧处理后与中间相沥青的粘接性最好,而有的碳纤维却较差,还有一些碳纤维不进行表面处理反而与中间相沥青的粘接强度较高。

从某些方面来说,过分追求强的粘接界面对C/C复合材料性能从某些方面来说是有害的。过强的粘接界面容易促使碳纤维在热处理过程中由于基体的收缩而损伤,也易导致C/C复合材料的脆性断裂,因此控制C/C复合材料的界面状态是C/C复合材料制备中的重要课题。

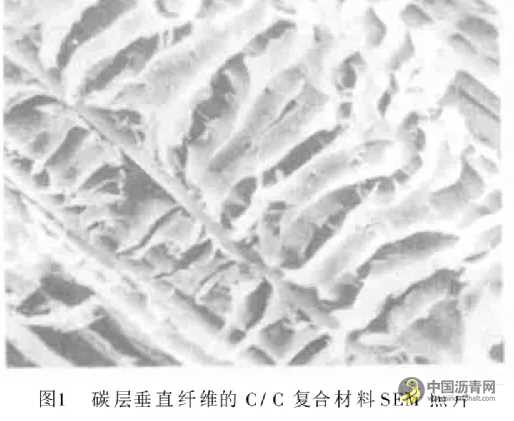

中间相沥青基C/C复合材料不仅具有纤维的可设计性,而且具备有一定的基体可设计性,其界面结构可以通过设计基体碳层与纤维的取向关系来改变,这也是中间相沥青基体的一大优点。1972年,Sanada等人研究了中间相球体的抗磁性后发现,中间相碳层趋向于平行磁场,Delhaes认为将中间相沥青在10kG磁场中处理后,其中间相碳层的定向程度可达到100%,Zim-mer用5500G磁场处理了C/C复合材料的基体中间相后,发现其碳层可以定向为垂直于碳纤维。图1为8kG磁场处理后的C/C复合材料基体中间相碳层与碳纤维呈垂直取向关系的SEM照片。一般来说,未经磁场处理的基体中间相碳层是随机取向的,在纤维附近,中间相碳层与碳纤维表面趋向平行。所以磁场处理改变了C/C复合材料的界面结构,即为一种碳层垂直于碳纤维的TOG(Transversely Oriented Graphite)结构。这种TOG结构会降低C/C复合材料的强度,但其韧性却有较大幅度的提高,主要原因是碳纤维在这种更弱的界面层中容易拔出。尽管如此,碳层与碳纤维呈何种相对取向关系才有助于C/C复合材料具备最佳的综合性能,仍是一个需要继续探索的问题。

5基体中间相沥青的微观结构

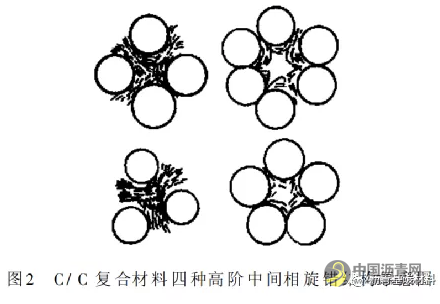

在中间相沥青的流层织构中,旋错(disclination)是最容易观察、最常见的现象之一。旋错在理论上就是由刚性无变形割缝的两个边相互转动一个转动矢量而形成的全位错。中间相的旋错结构产生于形变和流动,即中间相小球体在光学同性和光学异性两相间界面力的作用下,两两相互融并而成。受边界条件及工艺参数的限制,沥青中间相一般具有O、X、Y、U型一阶旋错结构。作为C/C复合材料基体的沥青中间相,其旋错结构还要受到碳纤维的影响,除了具备上述的一阶旋错结构外,还形成了多种高阶旋错结构。Zimmer等在C/C复合材料中观察到了以下四种高阶的中间相旋错结构,其结构示意于图2。

有关C/C复合材料基体中间相的旋错结构对C/C复合材料性能的影响,目前报道还很少。通过磁场处理基体中间相后,使基体中间相的旋错结构发生改变,碳层相互平行排列,从而促进了C/C复合材料的石墨化,LC尺寸变大,d002变小[24];同样这种碳层相互平行排列的旋错结构也明显地增加了C/C复合材料的内耗值。

在生产工艺中,压力也是影响沥青中间相微观结构的主要因素之一。在6.9MPa压力下,沥青中间相产生流线型的针状焦炭,且由于气泡及小分子挥发的作用而易变形;在68MPa下,中间相沥青呈镶嵌型结构,沥青在较低温度下就形成中间相;在200MPa下,中间相几乎不能融并。由此可以看出,用高压碳化增加中间相沥青的残碳率时,也对中间相的旋错结构产生了较大影响,且高压碳化阻止了纤维之间沥青中间相小球的融并。因此,压力的选择是确定中间相沥青基C/C复合材料工艺参数的一个重要环节。

6结束语

用中间相沥青制备的C/C复合材料,其优点是高残碳率、高密度、低的密度变化、缩短生产周期、降低成本,为C/C复合材料的商品化开辟了一条新的探索途径;研究中间相的旋错结构对C/C复合材料性能的影响也具有重大意义,但在增加中间相含量、改变中间相沥青流动性以及降低中间相沥青原料价格等方面,尚需进一步探索和研究。

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究

沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究