《公路工程结构可靠性设计统一标准》解读

近日,交通运输部发布了《公路工程结构可靠性设计统一标准》(JTG 2120—2020,以下简称《标准》),作为公路工程行业标准,自2020年8月1日起施行。为便于理解《标准》的主要内容,切实做好贯彻实施工作,现将《标准》制订情况解读如下:

01 背景情况

进入二十一世纪后,国际上工程结构可靠性设计理论趋于成熟,基于可靠性的概率极限状态设计方法已成为工程结构设计的主流方法,欧盟EUROCODE规范、美国AASHTO规范等相继发布了结构可靠性设计规范;在国内,国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153-2008)在设计理念、概念体系、设计方法等方面作了较大改进,之后国内建筑、铁路、港口工程的可靠性设计标准相继发布;在公路工程使用的公路桥隧和路面设计规范新一轮修订中,基本采用了以可靠性理论为基础的概率极限状态设计方法。为了进一步统一公路工程结构可靠性设计的原则、方法和要求,交通运输部组织完成了《标准》的制订工作沥青网sinoasphalt.com。

02 《标准》的定位与作用

《标准》隶属于公路工程标准体系通用板块的基础模块,定位于强制性行业标准,主要解决公路工程结构可靠性设计的基础理论、实用方法和技术等共性问题,是制修订其他公路工程结构设计规范的基础。

《标准》将进一步促进可靠性理论在公路行业内的推广应用,使公路工程结构的设计理论更加完善,更好地指导桥隧、路面和地基等行业标准的编制,提升我国公路工程结构设计规范的科学水平;促进行业对于可靠性管理、可靠性设计、设计使用年限、耐久性等认知的再提升,有利于延长公路工程的使用寿命,提升公路工程对生产生活和经济发展的保障服务作用。

03 《标准》的内容和特点

《标准》注重落实高质量发展理念,对标国内国际先进理论与方法,吸纳了交通运输行业公路工程结构可靠性设计的最新研究成果及工程建设经验,开展了大量的理论研究与试验验证。《标准》的主要内容包括:

(一)规定了公路主体结构的设计原则。《标准》规定了桥隧、地基、基础等主体结构的设计原则。在设计准则上,考虑安全性、耐久性和适用性三类功能的极限状态。在数学-力学模型上,采用概率统计、确定材料性能和作用特性,基于构件的破坏机理、形成功能函数的极限状态表达式,即采用基于概率的构件极限状态。

(二)提出了可靠性设计的实用方法。将功能函数的极限状态方程简化为多项系数表达式,由目标可靠指标转化为分项系数、直观反映可靠性水平。一是明确可靠性设计的基础理论,规定了根据目标可靠指标经校准后、确定分项系数的方法。二是构建实用设计方法的完整框架,增加了地震设计状况、区别于其他偶然状况、体现地震作用的数据统计特性;规定了适用于承载能力极限状态和正常使用极限状态的分项系数表达式。三是完善可靠性设计的细节要求,以“作用组合”取代“作用效应组合”、符合公路工程中部分结构非线性效应突出的客观情况;作用按永久作用、可变作用、偶然作用和地震作用分类,作用代表值考虑了桥涵、隧道、路面等专业特点、按不同分位值确定。

(三)搭建了协调统一的技术指标体系。桥隧结构和路面的安全等级和目标可靠指标考虑技术等级与破坏后果等因素,设计使用年限按可更换构件和永久主体结构考虑,与《公路工程技术标准》JTG B01-2014一致。参照《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015、《公路水泥混凝土路面设计规范》JTGD40-2011、《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2017和《公路隧道设计规范 第一册 土建部分》JTG 3370.1-2018,材料性能按不同的概率分布分位值取用。

(四)增加了保障设计预期的管理要求。结构达到规定的可靠度水平是有条件的,结构可靠度是在“正常设计、正常施工、正常使用”条件下结构完成预定功能的概率。《标准》结合公路行业多年来的实践经验,从勘察设计、施工、使用全过程对可靠性管理提出了原则性的要求,以保证结构具有设计的可靠性。

05 实施注意事项

(一)与相关规范配套使用。《标准》使用过程中应与有关公路工程设计规范,如《公路工程技术标准》、《公路桥涵设计通用规范》、《公路水泥混凝土路面设计规范》、《公路沥青路面设计规范》和《公路隧道设计规范 第一册 土建部分》等配套使用。

(二)精心组织宣贯培训。《标准》在公路工程的规范编制、使用性能检测、技术状况评估中广泛使用,各省(市)交通运输主管部门、设计单位、建设单位、管养单位和科研院所等要结合工作实际,切实有效地做好宣贯培训,让技术人员准确理解《标准》,合理使用《标准》,为交通基础设施质量的不断提升打下良好技术基础。

(三)注重数据积累和理论升级。在《标准》执行中,需进一步加强对公路实际工程统计资料的分析。此外,基于性能的设计方法,在目标设定和性能评定上都是以与失效概率一一对应的可靠指标予以量化的,对结构性能提出全面、清晰的要求和量化指标,是概率极限状态设计方法升级发展的方向,建议对基础理论和设计施工管养的一体化技术措施进行研究,为我国规范体系的系统升级奠定基础。

《公路斜拉桥设计规范》修订解读

近日,交通运输部发布了《公路斜拉桥设计规范》(JTG 3365-01—2020,以下简称《规范》),作为公路工程行业标准,自2020年8月1日起施行,原《公路斜拉桥设计细则》(JTG/T D65-01—2007,以下简称原《细则》)同时废止。为便于理解本次修订的主要内容,切实做好贯彻实施工作,现将有关修订情况解读如下:

01 修订背景

原《细则》自2007年实施以来,在公路斜拉桥设计、施工、养护等方面发挥了重要的规范和指导作用。近年来,我国斜拉桥建造技术迅速发展,建设了大量大跨度、特殊结构型式的斜拉桥,积累了大量设计、施工经验。原《细则》已不能满足我国目前斜拉桥设计的需求了。为适应斜拉桥建设技术的发展,交通运输部组织完成了《规范》的修订工作。

02 标准的定位

《规范》涵盖了公路斜拉桥常用材料、作用、总体设计、构造设计、结构分析计算、设计对施工监控的要求以及养护条件设计,与上游的公路桥涵通用设计规范、钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范、钢结构桥梁设计规范等,共同形成了公路斜拉桥设计体系。《规范》以规范和指导公路斜拉桥设计为目标,旨在体现全寿命周期设计理念。《规范》充分考虑了与其他标准的衔接,以国内外工程实践和先进研究成果为依托,根据我国公路斜拉桥建设的现状以及实际特点,以容全面、分类指导、重点突出、简单适用为基本原则,广泛征求意见,具有清晰明确的定位,对进一步提升公路斜拉桥设计工作具有较强的指导作用。

03 《规范》的特点

《规范》注重落实新发展理念和交通强国建设纲要,对标国内国际先进水平,充分吸纳我国公路斜拉桥的设计、施工和养护中的先进成果,广泛征求了设计、施工、建设、养护、管理等有关单位和专家的意见,经过反复讨论、修改后定稿。主要修订内容包括:

(一)使用科学的极限状态设计方法,满足大跨径建设需求。借鉴和吸收国内外先进的设计方法,结构设计根据可靠性设计理论,按照相关设计规范要求,采用了以概率理论为基础、按分项系数表达的极限状态设计方法。将适用跨径由800m以下提高到1000m以下的新建和改建公路斜拉桥的设计,针对大跨斜拉桥刚度较小的特点,提出综合考虑抗风、抗震、防撞等复杂因素进行总体设计。

(二)突出桥梁全寿命周期的先进设计理念。明确斜拉桥主体结构的设计使用年限为100年,与《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2015)保持一致,补充了可更换构件设计使用年限的规定,新增对斜拉桥养护检修设施耐久性的规定。明确规定斜拉桥设计应统筹考虑桥梁设计、施工及养护。

(三)充分体现新型斜拉桥结构型式、新型构造、新材料以及新工艺。新增了分体式箱形截面梁、钢桁梁、混凝土索塔鞍座式锚固、外置式钢锚箱锚固、钢桁梁主梁的索梁锚固形式、钢桥面铺装等新型斜拉桥结构形式、构造及材料的设计要求。

(四)提出特殊构造部位的计算理论和计算方法。增加了索塔锚固部位拉压杆模型、换索工况的结构性能要求、墩梁临时锚固计算分析、边跨配重和抗拔装置设计等规定。提出斜拉索承载力计算方法及要求,对部分斜拉桥的拉索考虑结构体系修正系数。同时,对基本体系斜拉桥和部分斜拉桥拉索疲劳计算进行了修订,更体现两种体系斜拉桥斜拉索的受力特点。

04 实施注意事项

(一)在安全合理的前提下鼓励技术革新。《规范》的适用范围及涵盖的结构体系、形式、构造是在充分吸收国内外工程实践和先进研究成果的基础之上,综合考虑各方面的技术成熟性后确定的,普遍适用于目前常规斜拉桥的设计。在经过充分的理论及试验论证安全合理性后,鼓励研发新结构体系、形式、构造以及新材料、新工艺、新技术、新工艺,推动技术革新。

(二)关注总体布置及基本参数的选用。《规范》结合已建斜拉桥的实际应用情况总结得出普适性的总体布置及基本参数选用原则,提出的参数范围适用于一般情况,对于特殊条件下的斜拉桥,需要根据具体情况通过合理的结构布置适当调整。

(三)关注斜拉桥设计对施工控制的要求。斜拉桥的特点之一是设计和施工密切相关,施工方法不同,不但影响安装时的结构应力,而且对建成后的桥梁的最终应力状态和几何线形也有很大影响。为确保成桥时实现桥梁的设计状态,设计需对施工监控提出要求。

(四)精心组织宣贯培训。《规范》在公路斜拉桥建设及养护工作中广泛使用,各省(市)交通运输主管部门、设计单位、监理及施工等单位,要结合工作实际,切实有效地做好宣贯培训,让技术人员准确理解《规范》,合理使用《规范》,为交通基础设施质量的不断提升打下良好技术基础。

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

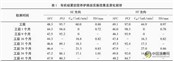

沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究

沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究