摘 要

为科学评价沥青混合料的自愈性能,开发基于高压渗水的密级配沥青混合料自愈性能的测试 装置,提出评价指标,通过试验确定愈合时间、愈合温度与最小样本数等关键参数。通过测试不同愈合温度与时间、混合料类型与微胶囊掺量下的密级配沥青混合料的渗水速率比(ve),验证该方法的敏感性与稳定性。对比分析ve 与间歇式疲劳寿命及劈裂愈合强度比(SHSR),论证该方法的有效性沥青网sinoasphalt.com。结果表明:该方法的适宜试验参数为愈合时间12h,愈合温度45 ℃,制缝温度5 ℃ ±2 ℃,最小样本数n=4;该方法能有效区分测试条件(愈合温度与时间)、混合料类型及最大公称粒径、微胶囊掺量对自愈性的影响,平行试验结果的变异系数在3.0%,满足敏感性及稳定性要求;ve 与间歇式疲劳寿命及SHSR 在评价密级配沥青混合料自愈性方面具有一致性,且具有试验设备简单, 结果稳定等优点;在一定范围内,沥青混合料裂缝自愈效果随微胶囊掺量的增加和温度的升高而提 高,且自愈性能随愈合时间的延长呈非线性增长;公称最大粒径越小,自愈效果越好,悬浮密实级配AC 的自愈性能优于骨架密实级配SMA。

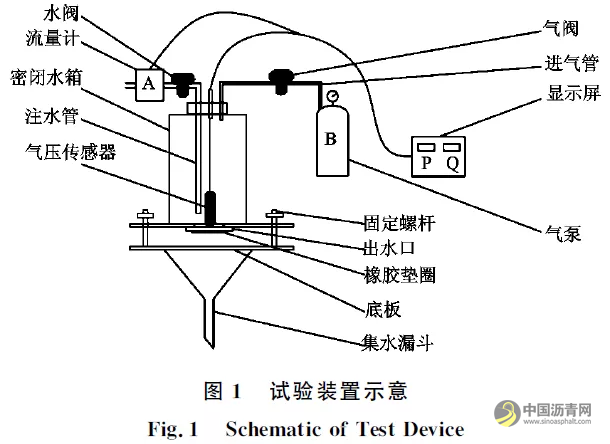

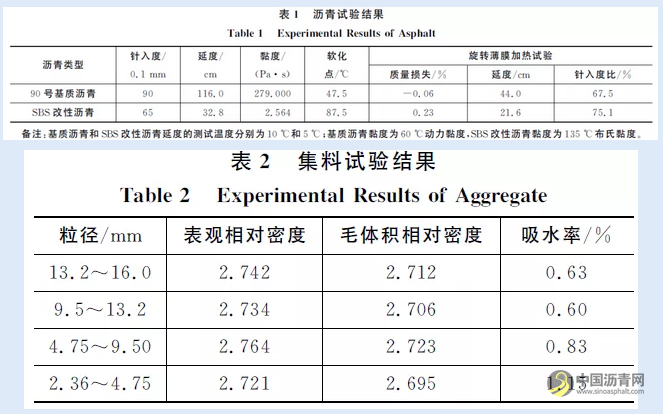

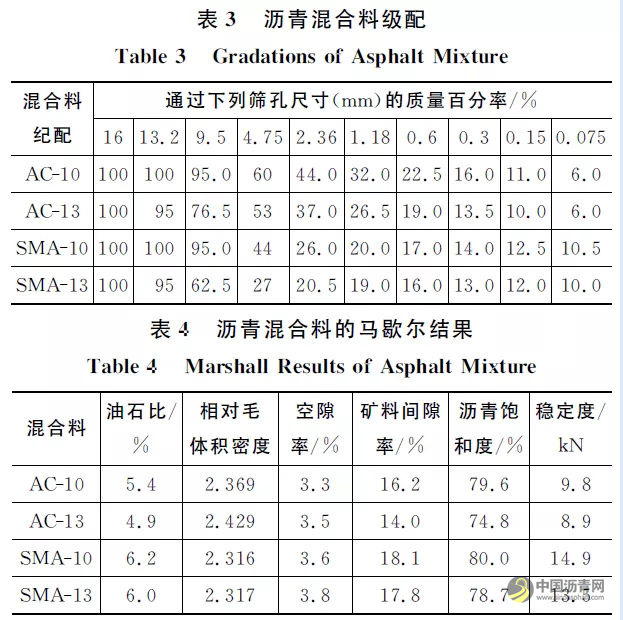

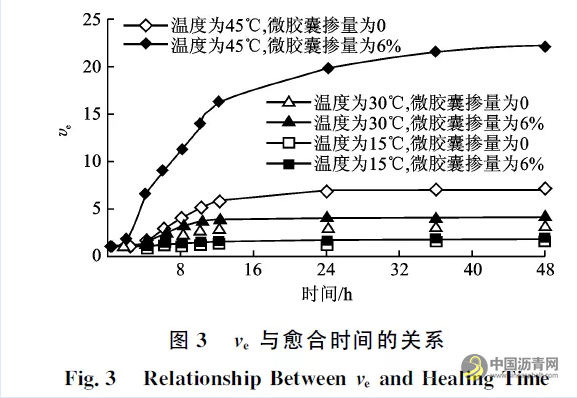

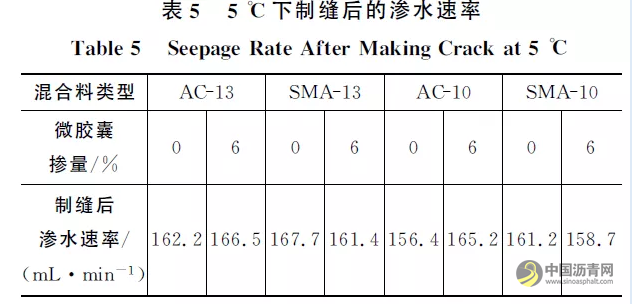

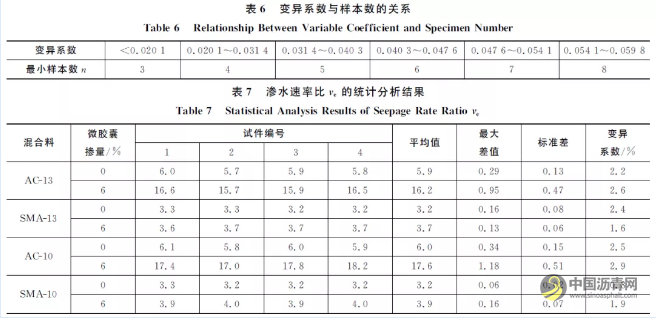

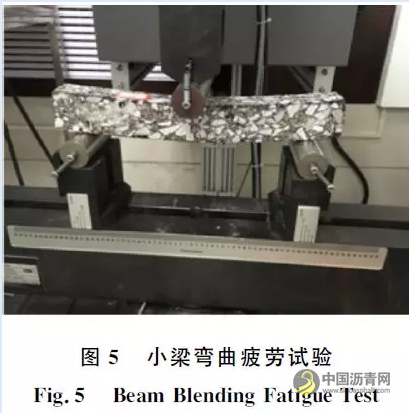

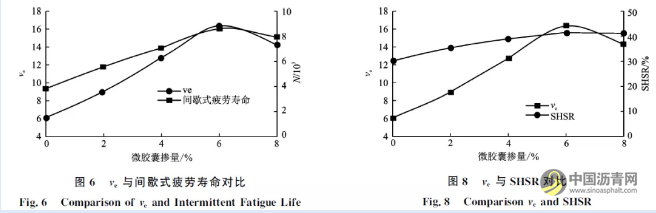

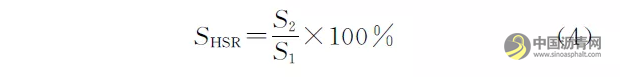

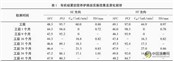

关键词 道路工程 | 沥青混合料 | 高压渗水试验 | 自愈性能 | 间歇式疲劳寿命 | 劈裂愈合强度比 引言 裂缝是沥青路面最常见的病害之一,它是由微裂缝在温度及荷载耦合作用下逐步形成的。如不及时采取措施,微裂缝将在缝端集中应力作用下进一步扩展,最终形成贯通裂缝。在较高温度下沥青混合料具有一定的自愈能力[1],但该过程极其缓慢,其自修复能力有限。有研究表明,沥青混合料微胶囊技术可提高其自愈能力,使微裂缝得到及时主动的修复,抑制裂缝发展,推迟贯通缝的形成[2-3]。利用沥青混合料的自愈合性能,在沥青路面出现宏观裂缝之前及时进行预防性养护,是近年来先进的沥青路面养护理念之一。微胶囊是利用封装材料将固体、液体或气体等小颗粒核心材料封存成的固体微粒,在结构上一般由囊芯、囊壁和包裹材料组成,其中囊芯为核心功能材料。微胶囊可用界面聚合[4]、凝聚[5]、原位聚合[6]、吸附[7]等方法制备。目前,国内外研究人员应用不同方法制备出了多种路用微胶囊。Shrizad等[4]采用原位聚合方法制备了一种以葵花籽油为囊芯的微胶囊;Garcia等[8]采用多孔砂作为修复剂载体,以环氧树脂和水泥作为囊壁材料, 制成了直径为1~2mm 的微胶囊;Li等[9]采用脲甲醛树脂作为壁材,基于原位聚合方法制备出路用微胶囊;Su 等[10]使用甲醇-三聚氰胺-甲醛(MMF)高分子聚合物作为胶囊壁材制备出了路用微胶囊。 如何科学地评价沥青混合料的自愈效果,是推广应用该技术的关键之一,国内外对此展开了研究。Bazin等[11]采用直接拉伸试验测试沥青混合料小梁的拉伸强度,并将破坏后的小梁对接并置于不同温度条件下进行养护,测试愈合后小梁的拉伸强度,以 愈后与原样沥青混合料的拉伸强度比评价其自愈性。Qiu[12]分析了拉伸强度比随愈合时间的变化规律。Garcia[13]率先采用间歇式疲劳试验评价沥青混合料的自愈性能,该方法将传统试验方法的连续式加载改为间歇式加载,在加载间歇期沥青混合料发生一定程度的愈合,使得沥青混合料的疲劳寿命延长。黄明等[14-15]分析了沥青混合料的疲劳寿命比及其影响因素。Kim 等[16]、Carpenter等[17]采用耗散能理论研究了沥青混合料在间歇式荷载作用下的自愈性能,并采用耗散蠕变应变能的变化率作为评价指标。Pronk[18]基于耗散能理论建立了沥青混合料的自愈模型。Aguirre等[19]采 用光学显微镜观测微胶囊沥青混合料在不同愈合时间的裂缝宽度,采用自愈效率 He评价其自愈性(He为裂缝在愈合一定时间后的宽度与初始宽度的比值)。Su等[20]发明了弹性橡胶支座梁的重复加载试验方法(BOEF)。该方法将带有预制裂缝的小 梁两端用铝棍支撑,小梁中部正下方放置有一弹性橡胶块;施加竖向荷载后,小梁会产生弯曲变形,并与橡胶 块接触,使得橡胶块产生弹性压缩变形;卸载后橡 胶块向上恢复变形,沥青混合料小梁恢 复至水平状态,裂缝得到闭合;然后将其放置在0 ℃ 下自愈24h,重复加载-卸载-自愈的过程,最后用裂缝宽度评价其自愈性。 本文开发一种基于高压渗水的密级配沥青混合料自愈性能的测试装置与评价方法,确 定最小样本数、愈合温度、愈合时间等关 键试验参数,并与间歇式疲劳试验劈裂及愈后强度试验进行对比,以证明本文方法的有效性。 密级配沥青混合料自愈性测试装置 水分会通过混合料的裂缝渗透,渗水速率反映了裂缝的大小。沥青混合料的自愈性会改变裂缝尺寸,进而影响渗水速率。基于上述原理,本文开发了基于高压渗水的密级配沥青混合料裂缝自愈性测试装置,如 图 1 所示。其中密封水箱内径为 102.5mm,外径为104 mm,高度为300 mm;气泵气压为0~1.0 MPa。 利用该装置测试密级配沥青混合料自愈性的步骤如下:①采用马歇尔方法制备直径为101.6 mm,高63.5 mm 的圆柱体试件,然后在低温下采用劈裂方法制缝;②在圆柱体试件的侧面全高度涂抹黄油,将其装入密闭水箱中,检查试件边缘的密封情况,并刮去多余的黄油;③向水箱内注入足量的水,然后关闭水阀使水箱密封,并记录流量值 Q1;④ 接通气泵,打开气阀向水箱内充气,待显示屏上的数值达到0.7MPa后,关闭进气阀;⑤ 拧动密闭水箱底部开口螺丝开始渗水试验,同步启动秒表记录试验时间t;⑥经规定时间t后,渗水试验结束,观察密封水箱内刻度线的读数Q2,渗水速率v 按式(1)计算;⑦ 采用同一试件愈合前与愈合后的渗水速率比值ve 评价密级配沥青混合料自愈性能[式(2)],ve 越大,说明密级配沥青混合料自愈性越好。 v=(Q1-Q2)/t (1) ve=v1/v2 (2) 式中:Q1,Q2分别为试验前、后的水量;v1,v2 分别为同一试件愈合前、后的渗水速率。 密级配沥青混合料自愈性试验方法 试验材料 室内制备试验用微胶囊,由囊芯、囊壁和包裹材料三部分组成,如 图 2 所示。囊芯为 一 种 沥 青 再 生剂;囊壁为多孔膨胀珍珠岩;包 裹材料由环氧树脂、固化剂、稀释剂和液体分散剂组成。沥青采用 90 号基质沥青和 SBS 改性沥青,其性能如表1所示。集料采用石灰岩碎石,其压碎值为15.8%,其他技术指标如表2所示。 采用4种不同的沥青混合料进行测试,分别是AC-13(90 号基质)、AC-10(90 号基质)、SMA-13(SBS改性)、SMA-10(SBS 改性),混合料级配如表3所示,混合料技术指标如表4所示。 试验参数的确定 (1)愈合时间 分别测试微胶囊掺量(质量分数,下文同)为0 与掺量为6%的 AC-13混合料在不同愈合时间下的渗水速率比(ve),愈合温度分别为15 ℃、30 ℃与45℃,结果如图3所示。 由图3 可知,在12h 前ve 随时间呈近似线性增加,而后增长极为缓慢,说明12h 后密级配沥青混合料的自愈趋于结束,由此确定愈合时间为12h。 (2)愈合温度 分别测试微胶囊掺量为0和6%的AC-13混合料在不同愈合温度下的渗水速率比ve,愈合温度分别为0℃、15℃、30℃、45℃与60℃,结果如图4所示。由图4可知,ve随愈合温度的升高而增大,当愈合温度为60℃时,渗水速率在5mL·min-1之内,基本不渗水。进一步观察发现,接近试件表面的裂缝面被沥青堵塞,而试件中间的裂缝面被沥青堵塞的现象并不明显,说明过高的温度会导致接近试件表面的裂缝被沥青堵塞,进而影响试验结果。因此,确定愈合温度为45℃。 (3)制缝温度 有研究表明:当制缝温度为 -5 ℃ ~ -10 ℃时,裂缝表面平整,少数粗集料破裂,属脆性劈裂,裂缝难以愈合;当制缝温度为2 ℃~7 ℃时,裂缝表面粗糙,没有发生粗集料破裂现象,裂缝可以愈合;当缝温度高于10 ℃时,在劈裂过程中试件变形,难以完全劈裂,裂缝可以愈合[21]。表5为5 ℃下制缝后所测试的密级配沥青混合料的渗水速率。由表5 可知,在5 ℃下制缝的不同密级配沥青混合料的渗水速率较为接近,最大偏差为7.2%,说明在该温度下能制得较为稳定的微裂缝。因此,推荐制缝温度为5 ℃±2 ℃。 (4)最小样本数 合理的样本数n与试验结果的离散系数与置信度有关,置信度越高,所需要的样本数就越大;此外还与误差限有关,误差限是用子样估计母体指标时的相对误差极限,误差限一般取为5%。本文选择置信度为95%,误差限为5%,所对应的变异系数与样本数n的关系如表6所示[22]。 分别测试4种不同密级配沥青混合料的渗水速率比,每种混合料的微胶囊掺量均为0与6%。制缝温度为5 ℃,愈合温度为45 ℃,愈合时间为12h,水压为0.7MPa,统计分析结果如表7所示。由表7可知,变异系数的最大值为0.029 1,因此当样本数n≥4时,变异系数满足置信度为95%,误差限为5%的离散性要求,因此确定最小试验样本数n=4。 综上,确定基于高压渗水的密级配沥青混合料裂缝自愈性试验方法的合理参数为:愈合时间12h,愈合温度45℃,制缝温度5℃±2℃,最小样本数n=4。 密级配沥青混合料裂缝自愈性试验方法的验证 敏感性 敏感性是指试验结果能有效区分不同混合料类型的性能差距。根据表7结果进一步分析可知: (1)AC-13,SMA-13,AC-10 与SMA-10 微胶囊沥青混合料(微胶囊掺量为6%)的ve 分别为普通沥青混合料(不掺微胶囊)的2.75,1.15,2.93,1.22倍,这说明ve 能有效区分微胶囊掺量对自愈性能的影响; (2)当微胶囊掺量为6% 时,这4 种沥青混合料的ve 分别为16.2,3.7,17.6 与3.9,其测试结果的变异系数为73.2%,远高于20%,说明ve 能有效区分混合料类型对自愈性能的影响; (3)公称最大粒径越小,ve 越大,自 愈效果越好;悬浮密实型级配 AC 的自愈效果优于骨架密实型级配SMA,说明ve 能有效甄别公称粒径与级配类型对自愈性能的影响。 稳定性 当对同种混合料进行平行试验时,希望不同样本的试验结果较为稳定,即离散性较小。由表7 可知,同种混合料4 个样品的变异系数均在3.0% 以内,符合平行性试验误差较小的原则。 与间歇式疲劳寿命的对比分析 (1)间歇式疲劳试验方法 间歇式疲劳试验是评价沥青混合料自愈性能较为常见的方法[13-15]。该方法将传统试验方法的连续式加载改为间歇式加载,在间歇期沥青混合料发生一定程度的愈合,疲劳寿命延长。本文进行沥青混合料小梁的间歇式弯曲疲劳试验(图5),将加载方式分3个阶段:第1阶段,对小梁试件进行无间隙加载,直至试件破坏,并记录破坏时的加载次数 N1;第2 阶段,先对小梁试件进行疲劳试验,加载次数为N1/3,而后将试件放置在45 ℃±1 ℃的环境箱内愈合48h;第3阶段,将第2阶段的小梁试件进行重复疲劳试验,直至试件破坏,并记录破坏时的加载次数N2。各个阶段的试验参数为:应力比为0.4,试验温度为15 ℃,加载频率为10 Hz。采用式(3)计算沥青混合料的间歇式疲劳寿命 N,N 值愈大,表明自愈性能越好。 N=N1/3+N2 (3) (2)ve 与间歇式疲劳寿命的对比分析 不同微胶囊掺量 AC-13 混合料(90 号基质沥青)的ve 与间歇式疲劳寿命 N 的对比分析结果如图6所示。由图6可知:当微胶囊掺量小于6% 时,ve 与间歇式疲劳寿命均随微胶囊掺量的增加而逐渐提高;当微胶囊掺量超过6% 时,两者则随微胶囊掺量的增加而降低,说明ve 与间歇式疲劳寿命在评价密级配沥青混合料自愈性能方面具有一致性。间歇式疲劳寿命测试一般需采用 MTS 或 UTM 等昂贵的设备,不仅操作复杂,试验结果易受应力水平、加载频率等试验条件的影响,而且试验周期长。相比而言,渗水速率测试具有操作简单,设备简洁,变 异性小的优点。 与劈裂愈合强度试验的对比分析 劈裂愈合强度比 (Splitting Healing StrengthRatio,SHSR)可表征沥青混合料的自愈性能[23]。沥青混合料首先在 5 ℃ 下劈裂,并记录劈裂强度 S1,试件如图7 所示。将劈裂后 试 件 放 置 在 45℃ 烘箱中愈合 12h,然后冷却至室温后放置到5 ℃ 的烘箱中3h;最后从烘箱中取出试件,再一次进行劈裂试验,记录愈后劈裂强度S2。采用式(4)计算SHSR,SHSR 为 SHSR 的计算参数,其值越大说明自愈性能越好。 (2)ve与劈裂愈合强度比的对比分析 测试不同微胶囊掺量AC-13混合料(90号基质沥青)的SHSR,结果如图8所示。由图8可知,微胶囊掺量小于6%时,ve与SHSR均随微胶囊掺量的增加而逐渐提高,说明这2个指标在评价密级配沥青混合料自愈性能方面具有一致性。 结语 (1)本文开发了基于高压渗水的密级配沥青混合料自愈性能的测试装置,确定了合理的试验参数:愈合时间为12h,愈合温度为45 ℃,制缝温度为5℃±2 ℃,最小样本数n=4。 (2)该方法能有效区分测试条件(温度与时间)、混合料类型及最大公称粒径、微胶囊掺量对混合料自愈性的影响,且同种混合料的平行试验渗水速率比的变异系数在3.0% 以内,证明该方法可满足敏感性及稳定性的要求。 (3)渗水速率比与间歇式疲劳寿命以及 SHSR在评价密级配沥青混合料自愈性能方面具有一致性,且具有试验设备简单,结果稳定的优点。 (4)后续将对渗水速率比的标准展开研究,为推广本文方法在自愈沥青混合料设计中的应用奠定基础。 参考文献:References: [1] BAZIN P,SAUNIER J.Deformability,Fatigue andHealing Properties of Asphalt Mixes[C]//Universityof Michigan.Proceeding of the Second InternationalConference on the Structural Design of AsphaltPavement.Lino Lakes:International Society for AsphaltPavement,1967:438-451. [2] LITTLE D N,BHASIN A.Exploring Mechanism ofHealing in Asphalt Mixtures and Quantifying Its Impact[M].Dordrecht:Springer,2007. [3] BHASIN A,LITTLE D N,BOMMAVARAM R,et al.A Framework to Quantify the Effect of Healingin Bituminous Materials Using Material Properties[J].Road Materials and Pavement Design,2008,9(S1):219-242. [4] SHRIZAD S,HASSAN M M,AGUIRRE M A,et al.Evaluation of Sunflower Oil as a Rejuvenatorand Its Microencapsulation as a Healing Agent[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2016,28(11):04016116. [5] SCHLANGEN E.Synthesis and PhysicochemicalProperties of High Compact Microcapsules ContainingRejuvenator Applied in Asphalt [D].Delft:Delft University of Technology,2012. [6] SAMADZADEH M,HATAMI S,PEIKARI M,et al.A Review on Self-healing Coatings Based on Micro/Nanocapsules [J].Progress in Organic Coatings,2010,68(3):159-164. [7] GARCIA A,SCHLANGEN E,MARTIN V D V.Properties of Capsules Containing Rejuvenators forTheir Use in Asphalt Concrete[J].Fuel,2011,90(2):583-591. [8] GARCIA A,SCHLANGEN E,MARTIN V D V.Two Ways of Closing Cracks on Asphalt ConcretePavement:Microcapsules and Induction Heating[J].Key Engineering Materials,2009,417-418:573-576. [9] LI R,ZHOU T,PEI J.Design,Preparation andProperties of Microcapsules Containing Rejuvenatorfor Asphalt[J].Construction and Building Materials,2015,99(2):143-149. [10] SU J,SCHLANGEN E,WANG Y.Investigation theSelf-healing Mechanism of Aged Bitumen Using MicrocapsulesContaining Rejuvenator[J].Constructionand Building Materials,2015,85(6):49-56. [11] BAZIN P,SAUNIER J.Deformability,Fatigue andHealing Properties of Asphalt Mixes [C]//ISAP.Proceeding of the Second International Conference onthe Structural Design of Asphalt Pavement.Ann Arbor:International Society for Asphalt Pavement,1967:438-451. [12] QIU J.Investigating the Self Healing Capability ofBituminous Binder[J].Road Material and PavementDesign,2009,10(2):81-94. [13] GARCIA A.Self-healing of Open Cracks in AsphaltMastic[J].Fuel,2012,93(1):264-272. [14] 黄 明,汪 翔,黄卫东.橡胶沥青混合料疲劳性能的自愈影响因素分析[J].中国公路学报,2013,26(4):16-22.HUANG Ming,WANG Xiang,HUANG Wei-dong.Analysis of Influencing Factors Self-healing of FatiguePerformance of Asphalt Rubber Mixture[J].China Journal of Highway and Transport,2013,26(4):16-22. [15] 董瑞琨,郑 茂,黄卫东,等.考虑自愈补偿的多种沥青混合料疲劳性能比较[J].中国公路学报,2015,28(5):87-92.DONG Rui-kun,ZHENG Mao,HUANG Wei-dong,et al.Fatigue Performance Comparison of VariousKinds of Asphalt Mixtures with Self-healing CompensationConsidered[J].China Journal of Highway andTransport,2015,28(5):87-92. [16] KIM B,ROQUE R.Evaluation of Healing Propertyof Asphalt Mixture[J].Transportation Research Record,2006(1970):84-91. [17] CARPENTER S,SHEN H.Dissipated Energy Approachto Study HMA Healing in Fatigue[J].TransportResearch Record,2006(1970):179-185. [18] PRONK A C.PH Model in 4PB Test with Rest Periods[J].Road Materials and Pavement Design,2009,10(2):417-426. [19] AGUIRRE M A,HASSAN M M,SHIRZAD S,et al.Laboratory Testing of Self-healing Microcapsules inAsphalt Mixtures Prepared with Recycled AsphaltShingles[J].Journal of Material in Civil Engineering,2017,29(9):1-9. [20] SU J,QIU J,SCHLANGEN E,et al.ExperimentalInvestigation of Self-healing Behavior of Bitumen/MicrocapsuleComposites by a Modified Beam on ElasticFoundation Method [J].Materials and Structures,2015,48(12):4067-4076. [21] 张应波,朱 悦.沥青混凝土的裂缝自愈试验研究[J].西安理工大学学报,2005,21(3):324-326.ZHANG Ying-bo,ZHU Yue.Crack Self-healingTests of Asphalt Concrete[J].Journal of Xian Universityof Technology,2005,21(3):324-326. [22] 祝东进,郭大伟,刘 晓.概率论与数理统计[D].北京:国防工业出版社,2010.ZHU Dong-jin,GUO Da-wei,LIU Xiao.ProbabilityTheory and Mathematical Statistics [D].Beijing:National Defense Industry Press,2010. [23] 柴子奇,郑 毅,赵鸿铎.内嵌于沥青混合料的自修复胶囊性能评价[J].交通科技,2016(2):163-165,172.CHAI Zi-qi,ZHENG Yi,ZHAO Hong-duo.PerformanceEvaluation of Self-repairing Capsules Embeddedin Asphalt Mixture[J].Transportation Science& Technology,2016(2):163-165,172.

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究

沥青路面预防性养护雾封层措施应用效果对比研究