摘 要

以贵州省坝陵河特大桥环氧沥青混合料钢桥面铺装层裂缝类病害为对象,采用凝胶渗透色谱(GPC)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)从分子尺度对环氧沥青混合料钢桥面铺装层裂缝类病害产生机理进行分析。结果表明,由于钢桥面铺装层粘结层环氧沥青的固化反应不完全,造成了层间粘结能力的丧失,引发了自上向下的开裂,最终贯穿铺装结构形成块状裂缝或龟裂。

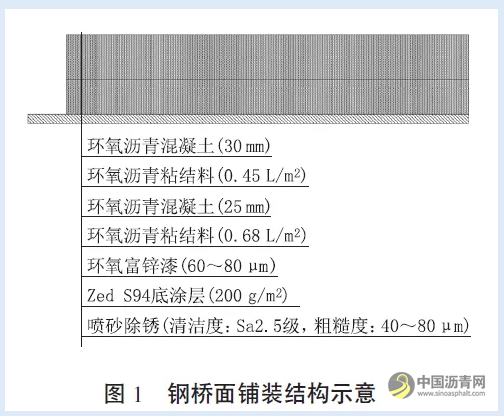

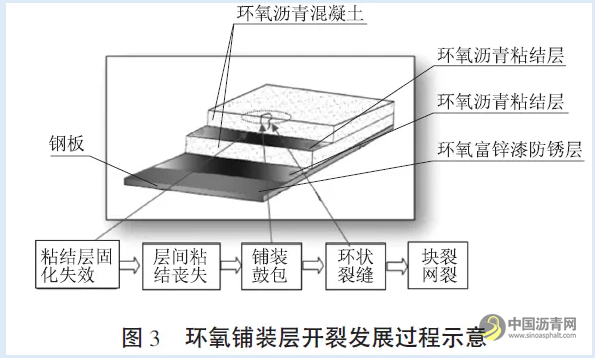

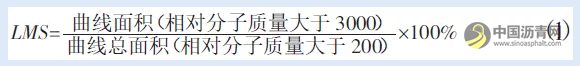

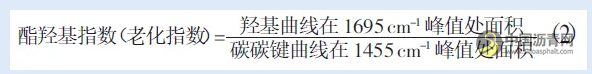

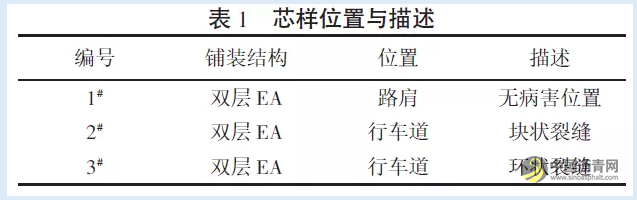

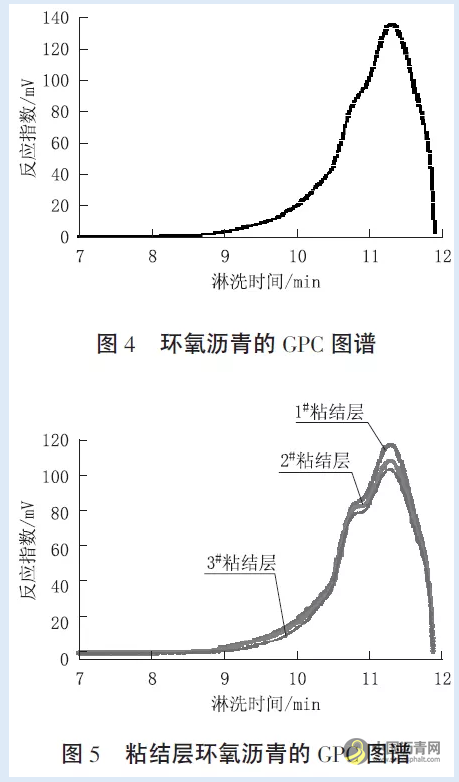

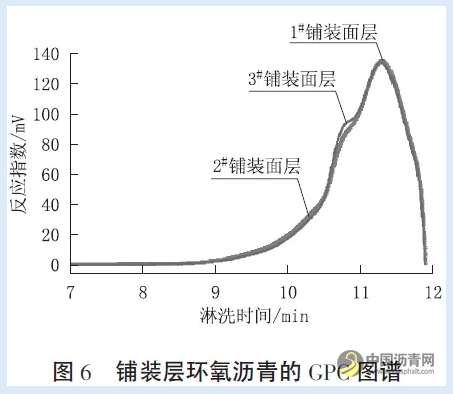

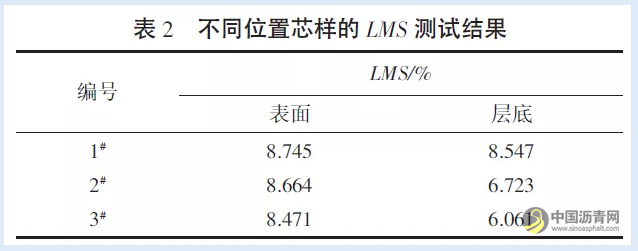

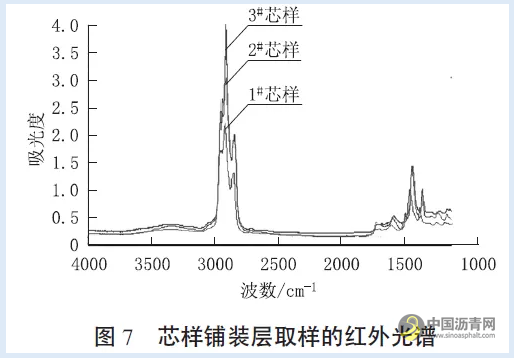

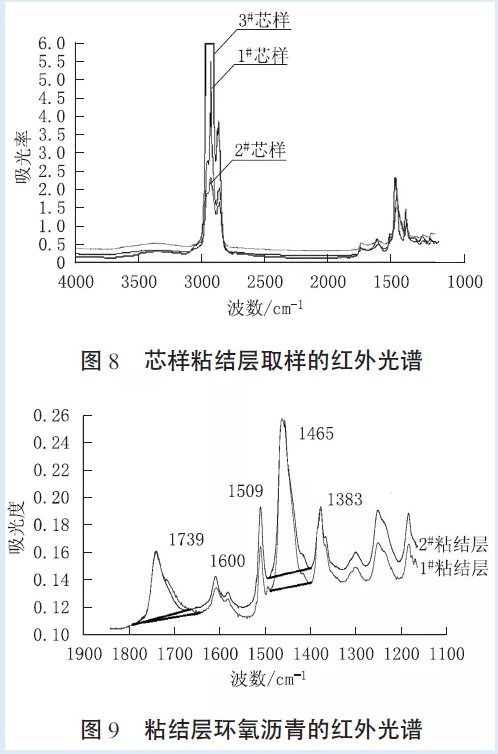

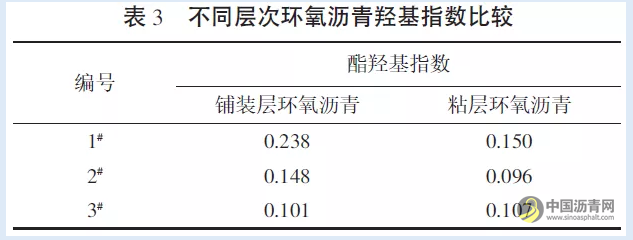

关键词 关键词:钢桥面铺装;环氧沥青;裂缝类病害;机理分析 引 言 桥面铺装作为桥梁行车系统的重要组成部分,其服役状况直接影响到行车的安全性、舒适性及桥梁耐久性[1-2]沥青网sinoasphalt.com。 环氧沥青混合料结构强度高、抗变形能力强、质量轻,作为钢桥面铺装材料被广泛应用。然而,环氧沥青混合料在使用中也暴露出裂缝、变形、表面损害及桥接缝损害等病害问题。这些病害成因除与传统沥青路面相似外,还与钢桥面铺装的特殊性相关。长期以来,桥面铺装结构的复杂性与特殊性,使得对钢桥面铺装病害的研究无法采用常规的分析方法,仅能通过外观推测其可能的病害发展过程,这阻碍了对钢桥面铺装病害问题的深入认识[3-7]。为了克服传统方法的不足,本文以贵州省第一座大跨径环氧沥青混合料桥面铺装钢桥——坝陵河特大桥为研究对象,通过获取少量的铺装层材料,分析其化学分子结构方面的变化,从分子尺度认识铺装层病害产生的机理与原因。有关分析结果可以为改进环氧沥青钢桥面铺装材料组成设计提供参考,并对工程实践具有一定的指导意义。 钢桥面铺装层病害现场调查分析 坝陵河特大桥位于关岭县东北跨越坝陵河峡谷,于2009年正式建成通车,大桥为主跨1088m单跨钢桁架悬索桥,全长1564m,桥面铺装结构见图1所示。 通过现场调研发现,裂缝为环氧沥青铺装的主要病害形式,在沿行车道的轮迹带上,发现了纵向裂缝、环状裂缝、网裂等,为了深入分析环氧沥青铺装层开裂的机理与原因,对桥面开裂位置进行了钻芯取样,相关照片见图2所示。 在钻芯过程中发现,在发生环状裂缝的位置[图2(a)]只能钻取铺装上面层芯样,厚度约25mm,铺装下面层与桥面板粘结良好。上面层芯样可以完整地从桥面铺装中取出,其与下面层间的界面清晰、完整,这说明了铺装上、下面层之间的环氧沥青粘结层粘结能力完全丧失。此外还发现,环状裂缝尚未完全贯穿铺装层,仅仅产生于表面并向下发展了约50mm,而在块裂位置[图2(b)]钻取的芯样裂缝已经贯穿整个铺装层。这证实了环形开裂首先始于铺装表面,属于自上向下的裂缝,在交通荷载反复作用下,裂缝一直向下发展,最终贯穿铺装层。当环状裂缝发展到中、后期,裂缝形成块裂[图2(c)]。 环氧沥青铺装层的病害发展演化过程示意见图3。 施工过程中由于水分等因素造成了铺装层间的环氧沥青粘结层未完全固化或固化失效,铺装层间产生了薄弱面。层间由完全连续成为不完全连续甚至完全不连续。当残留层间的水分遇热并汽化,巨大的压力造成铺装层鼓包,在交通荷载作用下,在铺装层表面鼓包边缘首先形成环状裂缝,并向下发展,当裂缝发展至失效的层间界面时,将形成块裂,并最后发展为网裂。 钢桥面铺装层病害室内试验分析 试验方法 采用凝胶渗透色谱法(GPC)和傅立叶转换红外光谱法(FTIR)对钢桥面铺装层病害产生机理进行分析。 (1)凝胶渗透色谱(GPC)分析 凝胶渗透色谱技术是用于分析小分子物质的分离和鉴定,并评价材料分子质量分布的有效方法,同时也可以用来分析化学性质相同分子体积不同的高分子同系物。 根据二组分分析法,沥青材料按其是否溶于非极性有机溶剂可以分为沥青质和非沥青质2类。研究认为,沥青质的相对分子质量通常大于3000,而非沥青质的相对分子质量范围为200~3000。研究发现沥青中的大分子质量与沥青材料路用性能之间具有良好的关系,如老化性能、低温性能、高稳定性能等。通过定义沥青中大分子质量含量(LargeMoleculeSize,LMS)可以将沥青微观结构与宏观力学性能建立联系,得到量化结论[8-10],定义如式(1)所示: (2)傅立叶转换红外光谱(FTIR)分析 FTIR可在红外光波长范围内(500~4000cm-1)测量光的吸收峰强度,在处理数据时,一般采用傅里叶变换的方法将需要的原始数据资料(在每个镜位的吸光值)转变为所预期的结果(在每个波长下的吸光值),因此也命名为“傅立叶变换红外光谱”。羟基是评价沥青微观结构变化的重要官能团,对于一般沥青包括聚合物改性沥青,酸羟基是表征老化的重要指标[9-12]。由此定义的酯羟基指数(老化指数)如式(2)所示: 采样、制样过程 在现场按层次、位置取代表性沥青混合料样品,总共测试1 组铺装层,芯样的位置和描述见表1。 其中1#芯样位于路肩无病害位置,2#和3#芯样分别位于行车道轮迹带的块状裂缝和环状裂缝处。 结果与分析 (1)凝胶渗透色谱分析 图4为典型的环氧沥青凝胶色谱,图5为环氧沥青粘结层回收物的GPC图谱,图6为环氧沥青铺装层回收物的GPC图谱。纵坐标为反应指数,与该物质分子质量的浓度具有正比关系,反应指数越大说明该分子质量物质的含量越高。 图4中的峰值淋洗时间所代表的相对分子质量为450,表示在环氧体系A、B组份发生固化反应过程中生成物的分子质量。从图5可见,1#芯样的GPC图谱峰值略高于2#和3#芯样,说明1#芯样中含有相对分子质量为450的物质含量高于2#和3#芯样,表明1#芯样中的环氧反应生成物含量高于2#和3#芯样。同时根据图6可知,从1#、2#和3#芯样铺装层内部回收物的GPC图谱峰值基本相同,说明了3个试件铺装层内环氧沥青固化反应生成物的含量基本相同。 由于环氧沥青的强度形成主要依靠环氧树脂和固化剂反应成为独立网状结构并贡献强度,因此反应生成物的含量将影响着环氧沥青的强度。而较低的固化反应生成物的含量可能会引发环氧沥青粘层强度的降低,最终造成层间抗剪强度不足。 为了进一步分析不同试件之间分子结构的差别,根据式 (1)计算了各芯样的LMS,结果见表2。 由表2可见: ①1#芯样表面和层底,2#和3#芯样表面的LMS基本相同。而2#和3#芯样层底的LMS为6%~7%,小于其它试样的值。表明这2个芯样的分子质量分布不同于其它芯样。由于2#和3#层底取自铺装发生开裂的位置,说明了这2个发生开裂位置的层间环氧沥青材料的分子质量分布与其它位置是明显不同的。2#和3#层底LMS小于1#层底,说明2#和3#层底的环氧沥青在反应过程中由于某些不利因素造成了反应不完全或不充分,而这样的不完全反应,造成了铺装层间粘结能力降低,现场钻芯取样发现,在2#和3#位置铺装上、下层环氧之间完全丧失粘结能力,这一点与GPC结果是一致的。 ②2#和3#芯样的表面LMS与无病害位置表面的LMS基本相同,说明两者环氧沥青的分子结构基本相同,而造成开裂的主要原因应该是层间粘结丧失引发的表面开裂。同时也应注意,3#芯样的裂缝并未完全贯穿铺装层,而是由表面向下发展了约50mm,说明环状裂缝是自上向下发展的裂缝。至此,造成环氧铺装环形裂缝和块状开裂的主要过程是:由于层间粘结材料不完全反应,造成了粘结能力下降,在反复荷载作用下,层间粘结完全丧失,引发了自上向下的开裂,最终贯穿铺装结构,形成块状裂缝或龟裂。 (2)傅立叶转换红外光谱分析 环氧沥青铺装层取样得到的红外光谱如图7所示,粘结层取样得到的红外光谱如图8、图9所示。 由图7~图9可见,不同层次芯样的红外光图谱并无明显差别,说明铺装层和粘结层所用的环氧沥青生成产物类别相同,且在GPC分析时也发现两者的相对分子质量峰值出现在450左右,因此红外光谱与GPC的结论是一致的。 分别计算铺装层回收沥青与粘结层回收沥青的酯羟基指数,结果见表3。 由表3可见,1#芯样的酯羟基指数普遍高于2#、3#芯样。这表明在1#芯样中无论铺装层沥青结合料还是粘结层沥青结合料,其固化生成物含量均应高于2#、3#芯样。1#芯样作为无病害位置代表了不同用途的环氧沥青固化生成物含量的一般水平,试验结果表明在发生开裂位置的2#、3#芯样,环氧沥青固化生成物含量小于无病害位置,这可能是造成铺装层产生裂缝的重要原因。 这里需要注意,与GPC结果对比发现,2#、3#芯样的铺装层环氧沥青羟基指数也小于无病害位置,而在GPC试验中发现2#、3#芯样的分子质量与无病害位置基本相同。这可能是由于FTIR仅关注了酯羟基的生成产物,而GPC则关注了大分子质量总体的水平,其中的大分子也包括了酯羟基的生成产物。由红外图谱发现,在固化反应中还生成了硝基化合物等其他分子,同样会影响GPC的结果。但不论采用何种化学分析方法,均可以认为,在发生病害的环氧沥青粘结层其环氧固化反应生成产物含量小于正常水平。 结语 (1) 通过在环氧沥青混合料钢桥面铺装层病害位置钻芯取样,发现桥面铺装层病害都与铺装层层间损害有直接联系。双层环氧沥青混合料铺装层在环状裂缝处的芯样表明,铺装上层与下层完全脱开,同时裂缝开始由铺装层顶产生并向下发展,块状、网状裂缝则是环形裂缝发展到中、后期的表现。 (2) 运用凝胶渗透色谱法和傅立叶转换红外光谱法对芯样中的环氧沥青从沥青分子尺度的差别进行分析,发现双层环氧沥青混合料钢桥面铺装层粘结层环氧沥青的固化反应不完全,造成了层间粘结能力的丧失,并引发开裂等病害。

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

添加剂对沥青混合料高温抗车辙性能影响

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

陕西发布公路路产保护地方标准,全国路产保护有了新范本

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

新进展!青岛高新区这5条道路翻新全部完成沥青摊铺

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

大涧沟路新建工程沥青面层完成铺筑

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总投资119.2亿元!四川或再添一条出川高速

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

总里程超320公里!3条高速公路通车,1条高速公路通过交工验收

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

第六届粤港澳大湾区公路建设与养护产业展览会

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

预计到2025年底!河北高速公路将突破9000公里

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

“十四五”路网焕新!浙江加速高速公路提质增效

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

安徽省普通公路建设提前完成年度计划任务

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

总投资超百亿!甘肃两个高速公路项目开工建设

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

密织现代综合交通网,迈向新时代“九州通衢”!湖北交通“十四五”成绩单出炉

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

桥隧比82%!九绵高速主体完工,9月下旬通车!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!

广州这条高速将扩宽至双向十至十二车道!